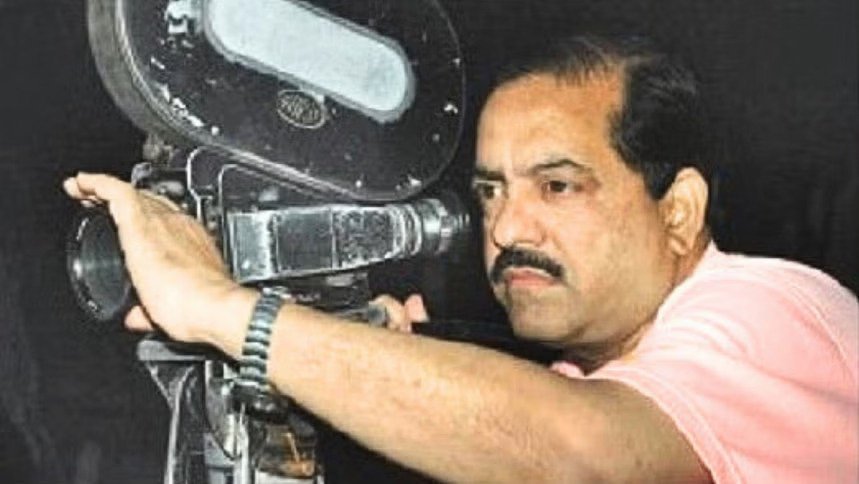

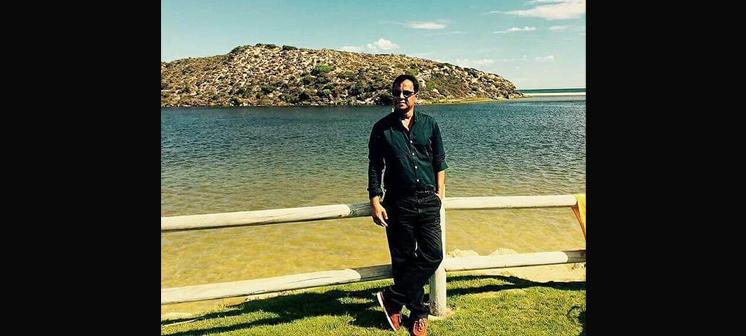

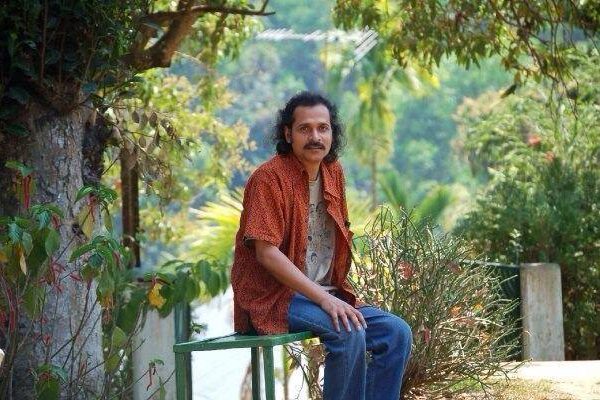

বিশিষ্ট সাংবাদিক সাগর চৌধুরী। একদা কর্মরত ছিলেন বিবিসি’র বাংলা বিভাগে। তারও আগে কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকা এবং বার্তা সংস্থায়। একদা নানান কাজের ভিড়ে বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য ইংরেজি সাবটাইটেল রচনার কাজও করেছেন। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালকদের সিনেমায় তিনি ছিলেন সাবটাইটেল লেখক। এখন এক ধরণের অবসর জীবন যাপন করছেন। বসবাস করেন কলকাতা শহরে। সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পর্ক বেশ কিছুটা মেরুদূর হলেও কলম থেমে যায়নি। বই লিখছেন, অনুবাদ করছেন। সাগর চৌধুরী জীবনকে দেখেছেন নানান কৌণিকে আলো ফেলে। দীর্ঘদিন বিলেতে ছিলেন। ঘুরেওবেড়িয়েছেন নানান দেশে। জীবনও তাকে দেখেছে খুব কাছে থেকে। সেই জীবনপ্রবাহের গল্প শোনাতেই প্রাণের বাংলার জন্য কলম ধরলেন সাগর চৌধুরী। প্রাণের বাংলার পাতায় এখন থেকে জীবনের গল্প বলবেন তিনি।

বারো.

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস্-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত দেশে, অর্থাৎ কলকাতায়, আমার পেশা ছিলো দ্বিবিধ , প্রথমে শিক্ষকতা, পরবর্তীকালে পাশাপাশি সাংবাদিকতাও। দু-একটা পত্রপত্রিকায় টুকটাক লেখা, মাঝেমধ্যে আকাশবাণী কলকাতার কোন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এগুলোও ছিলো। আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত তিনচারটি বাংলা নাটকের ইংরেজী অনুবাদও করে দিয়েছিলাম মনে পড়ে। ঐ সময়ে একটা নিয়ম ছিলো বেতারে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সম্প্রচারিত নির্বাচিত কিছু অনুষ্ঠানের ইংরেজি অনুবাদ কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য দফ্তরের কাছে জমা দেওয়ার। কেন এই নিয়ম ছিলো অথবা এখনও সেটা বলবৎ আছে কিনা আমার জানা নেই। এইসব কাজের জের ধরেই বাংলা সিনেমা জগতের সঙ্গে আমার একটা যোগসূত্র তৈরি হয়ে গেলো, অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই, এবং সেটা যাঁর হাত ধরে হলো তিনি আর কেউ নন, শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায় মহাশয় স্বয়ং।

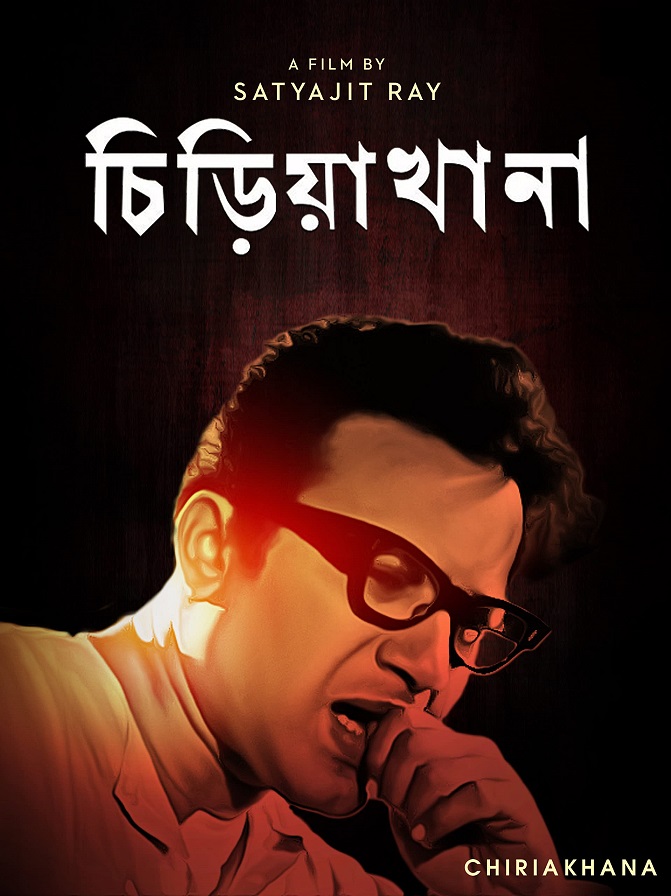

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সূত্র ছিলো আমার বন্ধু সুব্রত লাহিড়ী, সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে। ঐ সময়ে সত্যজিৎ পরিচালিত চলচ্চিত্রে তাঁর অন্যতম সহকারী হিসেবে কাজ করতো সুব্রত। ততদিনে ‘পথের পাঁচালী’-পরবর্তী যুগে সত্যজিতের বিশ্বজোড়া নামডাক। বছর তিনেক আগে ১৯৬৭ সালে তৈরী করেছেন ‘চিড়িয়াখানা’, গোয়েন্দা কাহিনী অবলম্বনে তৈরী তাঁর প্রথম ছবি (পরের দু’টি ‘সোনার কেল্লা’ ও ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’, নিজেরই লেখা কাহিনী নিয়ে), যাতে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রে উত্তমকুমার, সবাই জানেন। তবে সত্যজিৎ নিজেই কিন্তু শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের এই কাহিনীটি নির্বাচন করেননি, তাঁর এই ছবিটি পরিচালনা করার পেছনে অন্য একটা ঘটনা আছে। তাঁর সহকারীদের কয়েকজন, যাদের মধ্যে সুব্রতও ছিলো, এক সঙ্গে মিলে, অর্থাৎ যৌথ পরিচালনায়, ছবিটি তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছিলো নিজেরাই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে টাকা যোগাড় করে। কলকাতার উপকণ্ঠে একটা বড় বাগান ভাড়া নিয়ে কাহিনীর অকুস্থল ‘গোলাপ কলোনী’ গড়ে তোলা হয়েছিলো। আউটডোর লোকেশন হিসেবে চমৎকার। কিন্তু ছবি তৈরীর কাজ খুব বেশি দূর এগোনোর আগেই নির্মাতারা বিরাট সমস্যায় পড়ে গেলেন। পরিচালক গোষ্ঠি উত্তমকুমারকে মুখ্য ভূমিকার জন্য নির্বাচন করেছিলো প্রধানত বক্স-অফিসের কথা ভেবে, কিন্তু তাঁর মতো অতি-ব্যস্ত, এবং দামী, অভিনেতাকে নিয়ে কাজ করার ঝামেলাটা, সেই সঙ্গে নিজেদের সীমিত আর্থিক সঙ্গতির বিষয়টা, তারা ততটা তলিয়ে বোঝেনি। শূটিংএর জন্য উত্তমকুমার একটানা তারিখ দিতে পারছিলেন না, ফলে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত দেরী হয়ে যাচ্ছিলো আর সেজন্য খরচও হিসেবের বাইরে বেড়ে যাচ্ছিলো। বাগানের ভাড়া, তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নিয়মিত দিয়ে যেতে হচ্ছিলো কিন্তু সেটা কোন কাজেই লাগছিলো না। অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচও, যেমন স্টুডিয়ো ফ্লোর, ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জামের ভাড়া, কলাকুশলীদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি, মেটাতে হচ্ছিলো কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সুব্রত ও তার সাথীরা বুঝতে পারলো যে তারা আর শেষরক্ষা করতে পারবে না। তাদের মাথার ওপরে তখন অনেক টাকার দেনা। উপায়ান্তর না দেখে তারা সত্যজিৎ রায়ের -তাদের ‘মাণিকদা’র শরণাপন্ন হলো এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। তাদের অবস্থা বুঝতে পেরে মাণিকদা রাজি হলেন ছবিটি পরিচালনা ও শেষ করতে। এটা জানতে পেরে তখনকার নামী প্রযোজক আর. ডি. বানসাল পুরো আর্থিক দায় নিতে এবং ছবি শেষ করার খরচ বহন করতে সম্মত হলেন। সুব্রতরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সূত্র ছিলো আমার বন্ধু সুব্রত লাহিড়ী, সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে। ঐ সময়ে সত্যজিৎ পরিচালিত চলচ্চিত্রে তাঁর অন্যতম সহকারী হিসেবে কাজ করতো সুব্রত। ততদিনে ‘পথের পাঁচালী’-পরবর্তী যুগে সত্যজিতের বিশ্বজোড়া নামডাক। বছর তিনেক আগে ১৯৬৭ সালে তৈরী করেছেন ‘চিড়িয়াখানা’, গোয়েন্দা কাহিনী অবলম্বনে তৈরী তাঁর প্রথম ছবি (পরের দু’টি ‘সোনার কেল্লা’ ও ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’, নিজেরই লেখা কাহিনী নিয়ে), যাতে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রে উত্তমকুমার, সবাই জানেন। তবে সত্যজিৎ নিজেই কিন্তু শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের এই কাহিনীটি নির্বাচন করেননি, তাঁর এই ছবিটি পরিচালনা করার পেছনে অন্য একটা ঘটনা আছে। তাঁর সহকারীদের কয়েকজন, যাদের মধ্যে সুব্রতও ছিলো, এক সঙ্গে মিলে, অর্থাৎ যৌথ পরিচালনায়, ছবিটি তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছিলো নিজেরাই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে টাকা যোগাড় করে। কলকাতার উপকণ্ঠে একটা বড় বাগান ভাড়া নিয়ে কাহিনীর অকুস্থল ‘গোলাপ কলোনী’ গড়ে তোলা হয়েছিলো। আউটডোর লোকেশন হিসেবে চমৎকার। কিন্তু ছবি তৈরীর কাজ খুব বেশি দূর এগোনোর আগেই নির্মাতারা বিরাট সমস্যায় পড়ে গেলেন। পরিচালক গোষ্ঠি উত্তমকুমারকে মুখ্য ভূমিকার জন্য নির্বাচন করেছিলো প্রধানত বক্স-অফিসের কথা ভেবে, কিন্তু তাঁর মতো অতি-ব্যস্ত, এবং দামী, অভিনেতাকে নিয়ে কাজ করার ঝামেলাটা, সেই সঙ্গে নিজেদের সীমিত আর্থিক সঙ্গতির বিষয়টা, তারা ততটা তলিয়ে বোঝেনি। শূটিংএর জন্য উত্তমকুমার একটানা তারিখ দিতে পারছিলেন না, ফলে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত দেরী হয়ে যাচ্ছিলো আর সেজন্য খরচও হিসেবের বাইরে বেড়ে যাচ্ছিলো। বাগানের ভাড়া, তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নিয়মিত দিয়ে যেতে হচ্ছিলো কিন্তু সেটা কোন কাজেই লাগছিলো না। অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচও, যেমন স্টুডিয়ো ফ্লোর, ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জামের ভাড়া, কলাকুশলীদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি, মেটাতে হচ্ছিলো কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সুব্রত ও তার সাথীরা বুঝতে পারলো যে তারা আর শেষরক্ষা করতে পারবে না। তাদের মাথার ওপরে তখন অনেক টাকার দেনা। উপায়ান্তর না দেখে তারা সত্যজিৎ রায়ের -তাদের ‘মাণিকদা’র শরণাপন্ন হলো এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। তাদের অবস্থা বুঝতে পেরে মাণিকদা রাজি হলেন ছবিটি পরিচালনা ও শেষ করতে। এটা জানতে পেরে তখনকার নামী প্রযোজক আর. ডি. বানসাল পুরো আর্থিক দায় নিতে এবং ছবি শেষ করার খরচ বহন করতে সম্মত হলেন। সুব্রতরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

সুব্রতর উদ্যোগে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার পরোক্ষ যোগাযোগের নেপথ্যেও কিন্তু ‘চিড়িয়াখানা’ ছবিটিই। এই ছবিটির পরিবেশক ছিলো বলাকা পিক্চারস্ নামে একটি সংস্থা। একদিন সুব্রত আমার কাছে এসে বললো যে ঐ সংস্থার কর্ণধার ছবিটিকে বিলেতে বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করতে চান এবং সে’জন্য এটার ইংরেজি সাব-টাইটল্ তৈরী করানো দরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ‘তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি সাব-টাইটল্ লেখার?’ আমাকে জিজ্ঞেস করলো সুব্রত। তার এই প্রস্তাবে আমি বেশ অবাকই হয়েছিলাম। প্রথমত, ঐ সময়ে বাংলা-ইংরেজি অনুবাদের কাজে কলকাতায় আমার অল্পস্বল্প পরিচিতি অবশ্য হচ্ছে, আকাশবাণী কলকাতার হয়েও কিছু কাজ করছি আগেই বলেছি, কিন্তু চলচ্চিত্রের সাব-টাইটল্ লেখার কাজ তখনো পর্যন্ত করিনি, যদিও এই কাজটার টেকনিক বা কৌশল সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলাম। দ্বিতীয়ত, আমরা জানতাম যে সত্যজিৎ রায় তাঁর তৈরী ছবির ইংরেজি সাব-টাইটল্ সাধারণত নিজেই লেখেন। তবে শুনেছিলাম যে দু-একটি ছবির ক্ষেত্রে কোন কারণে এই কাজটা করার দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন একটি নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপককে। কিন্তু আমার মতো একজন অচেনা, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সেই দায়িত্ব দিতে কেন সম্মত হবেন তিনি? সুব্রত বললো যে মাণিকদা নিজে অত্যন্ত ব্যস্ত দিন পনেরোর মধ্যে বিদেশ যাত্রার প্রস্তুতি এবং আরো দু-একটা জরুরী কাজ নিয়ে, আর ঐ অধ্যাপক মহাশয় বর্তমানে কলকাতায় অনুপস্থিত। ইংরেজি-নবিশ আর কাউকেই নাকি পাওয়া যাচ্ছে না কাজটা করার জন্য। ‘আরে একবার চেষ্টা করেই দেখো না। বাংলা-ইংরেজি ভাষাদুটো তো জানো, আর কায়দাটাও তো জানা আছে তোমার,’ সে বললো। তার কথায় আমিও অনেকটা এক্সপেরিমেন্ট করার মেজাজেই রাজি হয়ে গেলাম।

পরদিন চলে গেলাম পরিবেশকের অফিসে। আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ভদ্রলোক বললেন, ‘ঠিক আছে, কাজটা করুন আপনি। এর জন্য পারিশ্রমিক তো আপনাকে দেবো অবশ্যই, তবে আপনার কাজ সত্যজিৎবাবুকে দেখানোর পর তিনি যদি সন্তুষ্ট হন, তবেই।’ পারিশ্রমিকের যে অংকটা তিনি বললেন, সেটা হয়তো অভিজ্ঞ পেশাদারদের যা দেওয়ার কথা তার তুলনায় কমই ছিলো, তবে আমার তাতে কোন আপত্তি ছিলো না কারণ আমি তো এক্সপেরিমেন্ট হিসেবেই কাজটা করতে রাজি ছিলাম। তখনকার দিনে ফিল্মের সাব-টাইটল্ রচনা করার প্রক্রিয়াটা অনেকাংশেই ছিলো ‘ম্যানুয়াল’ বা কায়িক পরিশ্রমসাধ্য। আজকের ডিজিট্যাল প্রযুক্তিতে যেমন অনেকটা ল্যাপটপ কম্পিউটারের মতো দেখতে একটা বহনযোগ্য এডিটিং মেশিনে সিডি ঢুকিয়ে বোতাম টিপলেই তার স্ক্রীনে ছবি দেখা আর বিল্ট-ইন স্পীকারে শব্দ শোনা যায়। যেখানে ইচ্ছে ছবি থামিয়ে ঐ যন্ত্রটির কী-বোর্ড টিপে ছবির ফ্রেমের নিচের জায়গায় যে কোন ভাষায় সাব-টাইটল্ টাইপ করে দেওয়া যায়, প্রয়োজনে সংশোধন করাও যায়। সব মিলিয়ে পাঁচ-সাত ঘন্টার মধ্যেই পুরো ছবির সাব-টাইটল্ তৈরী করে ফেলা যায়।  বিলেতে থাকাকালীন দু-তিনটি তথ্যচিত্রের কাজ করার সময়ে এই ডিজিট্যাল প্রযুক্তি আমিও ব্যবহার করেছি। তবে ‘ম্যানুয়াল’ পদ্ধতিটা কিন্তু অনেক সময়সাপেক্ষ আর পরিশ্রমসাধ্য ছিলো। ঐ সময়ে কলকাতার স্টুডিয়োগুলোতে যে এডিটিং মেশিন ব্যবহার করা হতো তার নাম ছিলো ‘মুভিওলা’। একটা মাঝারি আকারের বাক্সের মতো জিনিষ, যার ডালায় ছবি দেখার স্ক্রীন, তার পাশে স্পীকার, চালানোর আর বন্ধ করার বোতাম আর স্ক্রীনের নিচের দিকে কতটা ফিল্ম মেশিনের ভেতর দিয়ে চালানো হলো তার দৈর্ঘ দেখানোর ব্যবস্থা। ১৬ বা ৩৫ মিমি সেলুলয়েডের ফিল্মের স্পুল যন্ত্রে যুক্ত করে চালানো হলেই স্ক্রীনে ছবি দেখা আর স্পীকারে সংলাপ শোনা শুরু হয়ে যেতো, বোতাম টিপে যন্ত্র থামিয়ে দেখে নেওয়া হতো এক-একটা সংলাপ শুরু ও শেষ হওয়ার মাঝে ফিল্মের দৈর্ঘ কতটা। ঐ সংলাপের সাব-টাইটল্ ফিল্মের ঐ দৈর্ঘের মধ্যেই বসাতে হবে আর লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে এক লাইনে অক্ষরের সংখ্যা যেন ২৮-এর বেশি না হয়, কারণ তার বেশি হলেই ফ্রেমের বাইরে বেরিয়ে যাবে। মুভিওলা চালাতো একজন লোক, আরেকজন লোককে চিত্রনাট্যের খাতা হাতে নিয়ে সামনে বসে প্রতিটা সংলাপের পাশে তার দৈর্ঘ লিখে রাখতে হতো। এইভাবে পুরো ছবি যন্ত্রে চালানো হয়ে যাওয়ার পর চিত্রনাট্যের পাতায় লেখা সংলাপের দৈর্ঘের ভিত্তিতে তৈরী করা হতো ‘স্পটিং শীট’, যা দেখে দেখে পরবর্তী পর্যায়ে ফিল্মের গায়ে টাইপ করা হবে সাব-টাইটল্, অন্য আরেকটা যন্ত্রে। এই টাইপ করার মেশিন তখনকার দিনে কলকাতায় ছিলো না, এটা করার জন্য স্পটিং শীট আর ফিল্মের স্পুল নিয়ে যেতে হতো বোম্বাইএ বা মাদ্রাজে (এই শহরদু’টি তখনও ‘মুম্বই’ বা ‘চেন্নাই’ নামে পরিচিত হয়নি), যেখানে ফিল্মের ওপরে টাইপ করার মেশিন পাওয়া যেতো। স্পটিং শীটের প্রতি পাতায় তিনটি ‘কলাম্’ বা সারি থাকতো Ñ প্রথম সারিতে থাকতো ওপর থেকে নিচে ১-২-৩ করে ক্রমিক সংখ্যা, দ্বিতীয় সারিতে ক্রমিক সংখ্যার পাশে-পাশে সাব-টাইটল্, তৃতীয় সারিতে ‘ফুটেজ’ বা যে অংশে সাব-টাইটল্ ছাপা হবে তার দৈর্ঘ। সবটাই ইংরেজি ভাষায়, অতএব ইংরেজি পড়তে জানলে যে কেউই স্পটিং শীট দেখে ফিল্মের ওপর সাব-টাইটল্ ছাপার কাজ করতে পারবে, মূল সংলাপ যে ভাষাতেই হোক না কেন। প্রসঙ্গত, মুভিওলা কিন্তু আসলে সাব-টাইটল্ রচনার যন্ত্র নয়। এটা ‘ফিল্ম এডিটিং’ বা চলচ্চিত্র সম্পাদনার, অর্থাৎ ছবির কিছু কিছু অতি দীর্ঘ বা অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিয়ে ছবিকে আরো টান-টান, ‘কমপ্যাক্ট’ করে তোলার যন্ত্র। একজন দক্ষ ‘এডিটার’ বা সম্পাদকের হাতে ছবির চূড়ান্ত চেহারা অনেকটাই নির্ভর করে, বরাবরই তাই।

বিলেতে থাকাকালীন দু-তিনটি তথ্যচিত্রের কাজ করার সময়ে এই ডিজিট্যাল প্রযুক্তি আমিও ব্যবহার করেছি। তবে ‘ম্যানুয়াল’ পদ্ধতিটা কিন্তু অনেক সময়সাপেক্ষ আর পরিশ্রমসাধ্য ছিলো। ঐ সময়ে কলকাতার স্টুডিয়োগুলোতে যে এডিটিং মেশিন ব্যবহার করা হতো তার নাম ছিলো ‘মুভিওলা’। একটা মাঝারি আকারের বাক্সের মতো জিনিষ, যার ডালায় ছবি দেখার স্ক্রীন, তার পাশে স্পীকার, চালানোর আর বন্ধ করার বোতাম আর স্ক্রীনের নিচের দিকে কতটা ফিল্ম মেশিনের ভেতর দিয়ে চালানো হলো তার দৈর্ঘ দেখানোর ব্যবস্থা। ১৬ বা ৩৫ মিমি সেলুলয়েডের ফিল্মের স্পুল যন্ত্রে যুক্ত করে চালানো হলেই স্ক্রীনে ছবি দেখা আর স্পীকারে সংলাপ শোনা শুরু হয়ে যেতো, বোতাম টিপে যন্ত্র থামিয়ে দেখে নেওয়া হতো এক-একটা সংলাপ শুরু ও শেষ হওয়ার মাঝে ফিল্মের দৈর্ঘ কতটা। ঐ সংলাপের সাব-টাইটল্ ফিল্মের ঐ দৈর্ঘের মধ্যেই বসাতে হবে আর লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে এক লাইনে অক্ষরের সংখ্যা যেন ২৮-এর বেশি না হয়, কারণ তার বেশি হলেই ফ্রেমের বাইরে বেরিয়ে যাবে। মুভিওলা চালাতো একজন লোক, আরেকজন লোককে চিত্রনাট্যের খাতা হাতে নিয়ে সামনে বসে প্রতিটা সংলাপের পাশে তার দৈর্ঘ লিখে রাখতে হতো। এইভাবে পুরো ছবি যন্ত্রে চালানো হয়ে যাওয়ার পর চিত্রনাট্যের পাতায় লেখা সংলাপের দৈর্ঘের ভিত্তিতে তৈরী করা হতো ‘স্পটিং শীট’, যা দেখে দেখে পরবর্তী পর্যায়ে ফিল্মের গায়ে টাইপ করা হবে সাব-টাইটল্, অন্য আরেকটা যন্ত্রে। এই টাইপ করার মেশিন তখনকার দিনে কলকাতায় ছিলো না, এটা করার জন্য স্পটিং শীট আর ফিল্মের স্পুল নিয়ে যেতে হতো বোম্বাইএ বা মাদ্রাজে (এই শহরদু’টি তখনও ‘মুম্বই’ বা ‘চেন্নাই’ নামে পরিচিত হয়নি), যেখানে ফিল্মের ওপরে টাইপ করার মেশিন পাওয়া যেতো। স্পটিং শীটের প্রতি পাতায় তিনটি ‘কলাম্’ বা সারি থাকতো Ñ প্রথম সারিতে থাকতো ওপর থেকে নিচে ১-২-৩ করে ক্রমিক সংখ্যা, দ্বিতীয় সারিতে ক্রমিক সংখ্যার পাশে-পাশে সাব-টাইটল্, তৃতীয় সারিতে ‘ফুটেজ’ বা যে অংশে সাব-টাইটল্ ছাপা হবে তার দৈর্ঘ। সবটাই ইংরেজি ভাষায়, অতএব ইংরেজি পড়তে জানলে যে কেউই স্পটিং শীট দেখে ফিল্মের ওপর সাব-টাইটল্ ছাপার কাজ করতে পারবে, মূল সংলাপ যে ভাষাতেই হোক না কেন। প্রসঙ্গত, মুভিওলা কিন্তু আসলে সাব-টাইটল্ রচনার যন্ত্র নয়। এটা ‘ফিল্ম এডিটিং’ বা চলচ্চিত্র সম্পাদনার, অর্থাৎ ছবির কিছু কিছু অতি দীর্ঘ বা অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিয়ে ছবিকে আরো টান-টান, ‘কমপ্যাক্ট’ করে তোলার যন্ত্র। একজন দক্ষ ‘এডিটার’ বা সম্পাদকের হাতে ছবির চূড়ান্ত চেহারা অনেকটাই নির্ভর করে, বরাবরই তাই।

যাই হোক, এই কাজের জন্য পরিবেশক ভদ্রলোক নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োতে এডিটিং রূম বা চলচ্চিত্র সম্পাদনার ঘর ঠিক করলেন, মুভিওলা চালানোর ভার দেওয়া হলো একজন প্রবীণ টেক্নিশিয়ানকে। এঁর নামটা এখন আর ঠিক মনে করতে পারছি না, বোধহয় ‘হরেন’ বা ঐ রকম কিছু, তবে স্টুডিয়ো পাড়ায় সবাইয়ের কাছেই তিনি ছিলেন ‘মামা’। বহু বছর ধরে তিনি চলচ্চিত্র সম্পাদনার কাজ করে আসছেন, প্রবাদপ্রতীম পরিচালক প্রমথেশ বরুয়ার একাধিক ছবিতেও তিনি কাজ করেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে আমি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োতে উপস্থিত হলাম, ‘মামা’র সঙ্গে পরিচয় হলো, তারপর দু’জনে কাজ শুরু করলাম। মনে আছে, আমাদের পাশের ঘরেই ছিলেন বিখ্যাত গায়ক ও চলচ্চিত্র পরিচালক ভূপেন হাজারিকা, তাঁর একটি অসমীয়া ছবির সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত। মুভিওলা চালিয়ে সংলাপ শোনার ও তাদের দৈর্ঘ মাপার কাজ শেষ করতে আমার সময় লেগেছিলো তিন দিনের বেশি। ‘মামা’র মতো একজন অভিজ্ঞ সম্পাদক ছাড়া কাজটা আমার জন্য সহজ হতো না বলাই বাহুল্য, কীভাবে কী করতে হবে তা তিনি হাতে-কলমে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তার পর বাড়িতে বসে সংলাপের ইংরেজি অনুবাদ আর অক্ষরের সংখ্যা মিলিয়ে স্পটিং শীট তৈরীর কাজ শেষ করার পর পরিবেশক ভদ্রলোকের হাতে কাগজপত্র সব তুলে দিলাম। আরও একবার তিনি মনে করিয়ে দিলেন, ‘আপনার পারিশ্রমিক পাওয়া কিন্তু নির্ভর করছে সত্যজিৎবাবু এসব দেখে কী বলেন তার ওপরে।’ আমি হেসে বললাম, ‘না পেলেও আমি তেমন হতাশ হবো না, দাদা!’

(আগামী সপ্তাহে সমাপ্য)

ছবঃ গুগল

মন্তব্য করুন

Share Article

আরো পড়ুন

আরো পড়ুন

খোলা জানালা

এস.এম. সুলতান : আমাদের চিত্রশিল্প জগতের আদমসুরত

23 Jan 2025

5190 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

রাজনীতির টেবিলে…

16 Jan 2025

4380 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সঞ্জীব চৌধুরীকে স্মরণ: ছিলো গান ছিলো প্রাণ

2 Jan 2025

5155 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

নতুন বোতলে পুরনো তারিখ

2 Jan 2025

3415 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সৈয়দ শামসুল হক ৮৯ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা

27 Dec 2024

4250 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়…

19 Dec 2024

3880 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

চলে গেলেন আত্মিক দু‘জন মানুষ

13 Dec 2024

2700 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ডিসেম্বরের সেই দিনরাত্রিগুলি

5 Dec 2024

2670 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

কোথায় যাচ্ছেন এলোমেলো বাবু

21 Nov 2024

2915 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

শীতের চিঠির দ্বিতীয়াংশ

21 Nov 2024

2650 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

শীতের চিঠির প্রথমাংশ

14 Nov 2024

2065 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

তোমরা ফেলে দাও আমি তুলে রাখি

14 Nov 2024

2300 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

বিদায়ী অভিবাদন, রাজনীতির শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী

17 Oct 2024

2080 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

পূজার ছুটিতে…

10 Oct 2024

2065 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

অর্থহীন ভাবনার ভেতর দিয়েই কখনও কখনও বেরিয়ে আসতো মূল ভাবনা

27 Jun 2024

2615 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ষাটের পথে ষাটের স্মৃতি …

27 Jun 2024

2470 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

প্রফেশনাল জেলাসি আর অহংকার এক বিষয় নয়…

30 May 2024

2755 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সুর করা…

3 May 2024

3960 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আমার বৃক্ষের…

25 Apr 2024

5110 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ব্যান্ড করার ফর্মুলা

14 Mar 2024

2955 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

29 Feb 2024

3225 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

রাজশাহীর আকাশে এক পশলা বৃষ্টি

22 Feb 2024

4840 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

জন্মস্থানে লালগালিচা সংবর্ধনা পেলেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি

22 Feb 2024

2870 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আমাদের ব্যান্ডের গান কি সম্পূর্ণ ওয়েস্টার্ন

8 Feb 2024

2945 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

রাজশাহীর আকাশে এক পশলা বৃষ্টি

8 Feb 2024

3150 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

রাজশাহীর আকাশে এক পশলা বৃষ্টি

1 Feb 2024

3035 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

রাজশাহীর আকাশে এক পশলা বৃষ্টি

25 Jan 2024

4200 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

প্রিয় আজম ভাই...

18 Jan 2024

3635 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সেই এক ট্রেনের গল্প

18 Jan 2024

2780 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

স্টেজ পারফর্মেন্সর জন্য প্রযোজনীয় কিছু কথা…২

11 Jan 2024

2865 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

অন্তরালে অসাধারণ রাশিদ খান…

11 Jan 2024

2280 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

স্টেজ পারফর্মেন্সর জন্য প্রযোজনীয় কিছু কথা…

4 Jan 2024

3125 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

বিকেলে বউ বাজার

28 Dec 2023

4370 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

মানুষ ডাহুকও বটে

16 Dec 2023

2085 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

বিজয়ের মাসে পথে শোনা কথা

13 Dec 2023

3985 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

জীবন যেখানে যেমন...

7 Dec 2023

4515 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আবেগের লাগাম না হারানো শোভন, হারানোটা অনিরাপদ

17 Nov 2023

4420 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

পাতা-ঝরার দিনগুলো

19 Oct 2023

6085 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

একজন সোহান ভাই…

14 Sept 2023

4980 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

চিঠিতে জানাবেন মোহন ভাই

1 Jun 2023

8925 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভারতের ডুয়ার্সে বার্ডিং…

20 Apr 2023

4170 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

স্পেনের বাস্ক অঞ্চলের আতিথেয়তা ও ভোজন

13 Apr 2023

5060 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩৪

10 Nov 2022

3050 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩৩

27 Oct 2022

2600 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩২

13 Oct 2022

2725 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩১

29 Sept 2022

2410 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩০

22 Sept 2022

2410 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৯

15 Sept 2022

2280 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৮

8 Sept 2022

2085 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৭

1 Sept 2022

2815 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৬

25 Aug 2022

3105 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৫

18 Aug 2022

2240 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৪

7 Jul 2022

2090 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৩

23 Jun 2022

2775 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২২

16 Jun 2022

2240 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

শব্দ করে পড়ার বৈচিত্রময় গুরুত্ব বিশ্বকে বুঝতে হবে

12 Jun 2022

1710 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২১

9 Jun 2022

2025 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২০

12 May 2022

2235 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৯

21 Apr 2022

2190 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৮

15 Apr 2022

2195 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৭

7 Apr 2022

2445 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৬

31 Mar 2022

1965 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৫

24 Mar 2022

1995 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৪

17 Mar 2022

2695 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৩

3 Mar 2022

2140 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১২

24 Feb 2022

2115 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১১

17 Feb 2022

2140 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আমার মুক্তি এই আকাশে

10 Feb 2022

2750 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১০

3 Feb 2022

2285 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৯

30 Dec 2021

2020 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৮

23 Dec 2021

1965 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

দুলছে হাওয়ায়

9 Dec 2021

2170 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৭

9 Dec 2021

2245 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আঁধার রাতের জাহাজ

2 Dec 2021

2540 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৬

2 Dec 2021

2095 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

কান্না- হাসির দোল-দোলানো

25 Nov 2021

2850 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৫

25 Nov 2021

2145 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

কাঠের সেই উটটি

18 Nov 2021

2280 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৪

18 Nov 2021

3135 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

নাম না জানা মেয়েটি

11 Nov 2021

1970 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩

11 Nov 2021

1955 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সবারে আমি নমি

4 Nov 2021

1840 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২

4 Nov 2021

2830 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ফেলেই দিলে

28 Oct 2021

1910 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১

28 Oct 2021

2460 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

জীবন জীবনেরই জন্যে

21 Oct 2021

2020 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

তার আর পর নেই

7 Oct 2021

1900 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

মরচে ধরা টর্চ

23 Sept 2021

1950 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

পাতা-ঝরার দিন

16 Sept 2021

2820 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

চমকে উঠলাম – ভেতরটা নাড়িয়ে দিল দৃশ্যটা

9 Sept 2021

2090 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আলো-আঁধারির আলেখ্য

2 Sept 2021

1605 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

একদিন বৃষ্টিতে বিকেলে

30 Aug 2021

2045 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আছে-নাই এর আলেখ্য

26 Aug 2021

1640 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

জীবন-ছোঁয়া মেয়েটি

12 Aug 2021

2095 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

যেতে তো হবেই

5 Aug 2021

2135 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সুতো

29 Jul 2021

2010 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

মানুষের খোলস

15 Jul 2021

2100 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

মনে আছে তো

8 Jul 2021

1875 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

শেকড়ের সন্ধানে

1 Jul 2021

1640 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

নীড়ে ফেরা পাখী

17 Jun 2021

1750 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

কনে দেখা আলো

10 Jun 2021

2040 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

দ্বীপের সেই সব মানুষেরা

3 Jun 2021

2000 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

যে দ্বীপের বয়স চার’শো বছর

20 May 2021

1810 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

অচেনা দ্বীপের পথযাত্রা

6 May 2021

2040 বার পড়া হয়েছে

.jpg )

খোলা জানালা

আমার প্রতিবাদের ভাষা...

8 Oct 2020

3315 বার পড়া হয়েছে

.jpg )

খোলা জানালা

আয় আয় চাঁদ মামা...

23 Jul 2020

3480 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

করোনাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য ...

10 May 2020

3355 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

দ্বিতীয় সুবীর নন্দী আর পাবে না বাংলাদেশ

7 May 2020

1830 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

বাড়ি বদলের আগুনে মিথিলা…

7 Nov 2019

1995 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

বিচার চাই…

11 Apr 2019

2045 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

মনখারাপের সঙ্গে আড়ি…

25 Dec 2018

2170 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আবার শিব্রাম চক্কোত্তি

20 Dec 2018

3715 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

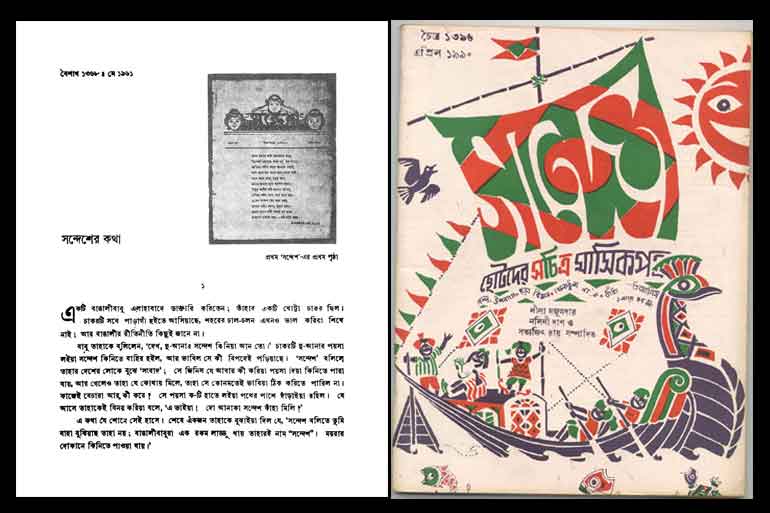

সন্দেশ ১০০

6 Dec 2018

4575 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সেই হাসিমুখ আর দেখবো না…

22 May 2018

2050 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

তিলোত্তমা ও একজন...

17 May 2018

1865 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সেটুকু বাকী জীবন মিস করবো

3 May 2018

2420 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

প্রাণের মানুষ, কাছের মানুষ

23 Nov 2017

2675 বার পড়া হয়েছে

স্বত্ব © ২০১৬ - ২০২৩ প্রাণের বাংলা।

সম্পাদক ও প্রকাশক: আবিদা নাসরীন কলি।

Email: Article: [email protected], Avertising: [email protected]

Phone: +8801818189677, +8801717256199