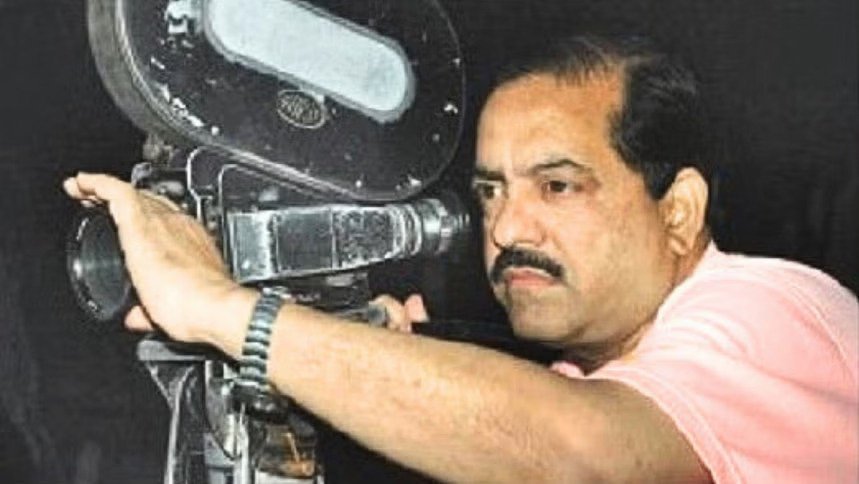

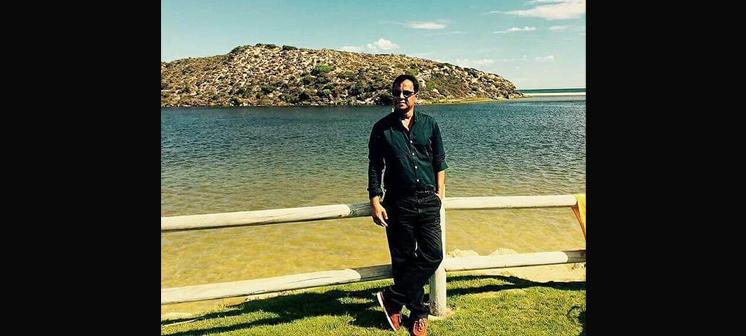

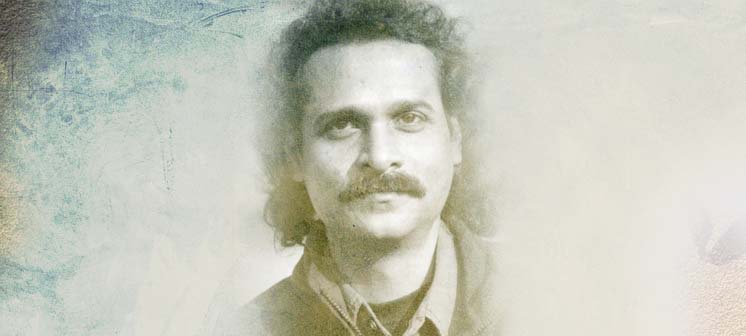

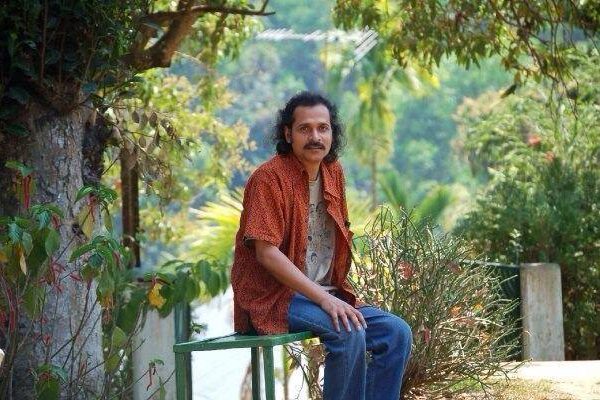

বিশিষ্ট সাংবাদিক সাগর চৌধুরী। একদা কর্মরত ছিলেন বিবিসি’র বাংলা বিভাগে। তারও আগে কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকা এবং বার্তা সংস্থায়। একদা নানান কাজের ভিড়ে বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য ইংরেজি সাবটাইটেল রচনার কাজও করেছেন। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালকদের সিনেমায় তিনি ছিলেন সাবটাইটেল লেখক। এখন এক ধরণের অবসর জীবন যাপন করছেন। বসবাস করেন কলকাতা শহরে। সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পর্ক বেশ কিছুটা মেরুদূর হলেও কলম থেমে যায়নি। বই লিখছেন, অনুবাদ করছেন। সাগর চৌধুরী জীবনকে দেখেছেন নানান কৌণিকে আলো ফেলে। দীর্ঘদিন বিলেতে ছিলেন। ঘুরেওবেড়িয়েছেন নানান দেশে। জীবনও তাকে দেখেছে খুব কাছে থেকে। সেই জীবনপ্রবাহের গল্প শোনাতেই প্রাণের বাংলার জন্য কলম ধরলেন সাগর চৌধুরী। প্রাণের বাংলার পাতায় এখন থেকে জীবনের গল্প বলবেন তিনি।

সতেরো.

দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের আবাসের যে ঘরটিতে বসে আমি লেখালিখির খেলা খেলি, তার একটা দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো আছে। পেইন্টিং বা হাতে আাঁকা ছবি নয়, ফোটোগ্রাফ, আলোকচিত্র। ছবিটা অনেক দিন ধরেই আমাদের কাছে রয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের এক অ্যামেরিকান বন্ধু লন্ডনে আমাদের অতিথি হয়েছিলেন সপ্তাহ দুয়েকের জন্য, তিনিই কোন একটা পুরনো জিনিষপত্রের দোকানে এই ছবিটা দেখতে পেয়ে কিনে এনে আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। হালকা বাদামি রঙের কাঠের ফ্রেমে কাঁচে বাঁধানো এই ছবিটা সত্যিই যথেষ্ট প্রাচীন, এবং সম্ভবত দুর্লভও। সময়ের প্রকোপেই সামান্য হলদেটে হয়ে আসা সীপিয়া রঙের ব্রোমাইড প্রিন্টের আলোকচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে গ্রাম বাংলার কোন এক জায়গায় একটা খোড়ো চালের মাটির বাড়ি, তাকে ঘিরে কয়েকটা তাল আর খেজুর গাছ, সামনে ছোট্ট উঠোনের পর একটা মাঝারি আকারের পুকুর। বাড়ির দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে খাটো ধুতি পরা গায়ে সাদা চাদর জড়ানো জনা তিনেক পুরুষ, তাদের কিছুটা পেছনে পরনে শাড়ি আর মাথায় আধ-ঘোমটা টানা একজন মহিলা। কারো মুখচোখই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, তবে গাত্রবর্ণ ময়লা বা শ্যামলা। পুকুরের জলে তাদের সকলের, গাছপালার ও বাড়ির প্রতিবিম্বও দেখা যাচ্ছে। ছবির পেছন দিকে ফ্রেমের গায়ে সাঁটা একটা ছোট স্টিকারে কোন ধরনের অনপনেয় কালি দিয়ে ইংরেজিতে প্রথমে লেখা আলোকচিত্রীর নাম ও একটা তারিখ Ñ ঠিক তারিখ নয়, কেবলমাত্র সাল Ñ তার নিচে ছবির নাম: ‘ভিলেজ লাইফ ইন বেঙ্গল’ (Village Life in Bengal)।

এ’পর্যন্ত ঠিকই আছে, অবাক হওয়ার মতো কিছুই নেই, এমন চেহারার গ্রাম্য কুটির বা গ্রামবাসী আজও এপার-ওপার দুই বাংলারই গ্রামীণ অঞ্চলে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। অবাক করে দেওয়ার মতো আসল জিনিষ হলো আলোকচিত্রীর নাম ও তার পাশে লেখা সাল: ‘স্যামুয়েল বোর্ন, ১৮৬৫ (Samuel Bourne, ১৮৬৫)। চিন্তা করে দেখুন, স্টিকারের গায়ে লেখা অতি সংক্ষিপ্ত তথ্য যদি সত্যি হয় Ñ এবং তা না হওয়ার কোন কারণ নেই Ñ তাহলে এই আলোকচিত্রটি তোলা হয়েছিলো আজ থেকে ১৫৭ বছর আগে, আধুনিক ক্যামেরার আদি সংস্করণ ‘ক্যামেরা অবস্কিউরা’ (Camera Obscura) নামক যন্ত্রটির সাহায্যে প্রথম ছবি তোলার ৪৩ বছর পর। ঐ সময়ে অবশ্য আলোকচিত্রকে ‘ফোটোগ্রাফ’ বলা হতো না, তখন তার একটা নাম ছিলো ‘ফোটোগ্র্যাভিউর’ (photogravure)। সে যুগের কারিগরি দক্ষতার নিরিখে এটা ছিলো বেশ জটিল একটা প্রক্রিয়া, খুব সহজভাবে বলতে গেলে, কাঁচের বা ধাতুর পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ পাতের ওপরে ‘এচিং’ বা ‘এনগ্রেভিং’এর, অর্থাৎ খোদাই করা নক্শার ছবি তুলে ছাপানো। যে ব্যক্তিকে এই পদ্ধতির জনক বলে আজকাল ইতিহাসবিদ্রা মনে করেন তিনি হলেন ফরাসী বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক যোসেফ নিসেফোর নীপ্সে (Josef Nicéphore Niépce)। ছবি তোলার জন্য নীপ্সে ক্যামেরা অবস্কিউরা যন্ত্রটির সামান্য অদলবদল করে নিয়েছিলেন এবং ১৮২২ সালে তাঁর তোলা পোপ সপ্তম পায়াস-এর (Pope Pius VII) প্রতিকৃতিটিই বিশ্বের সর্বপ্রথম ফোটোগ্র্যাভিউর এচিং হিসাবে স্বীকৃত। ছবি ছাপানোর জন্য নীপ্সে যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করতেন তাতে তিনি বলতেন ‘হীলিওগ্রাফী’ (heliograph) যার আক্ষরিক অর্থ হলো “সূর্যালোকের সাহায্যে লেখা” (helio = সৌর বা সূর্য, graphy = নক্শা বা চিত্রলেখ প্রক্রিয়া)। অর্থাৎ যার ওপরে ছবি ছাপানো হবে তার গায়ে কোন রাসায়নিকের (নীপ্সে ব্যবহার করতেন সিলভার ক্লোরাইড কিংবা বিটুমেন আর ল্যাভেন্ডার তেলের একটা মিশ্রণ) প্রলেপ লাগিয়ে নক্শাকে তার ওপরে রেখে বেশ কিছুক্ষণ প্রখর রোদে ধরে রাখতে হতো। এইভাবে ছবি ছাপাতে সময় লেগে যেতো প্রায় সাত-আট ঘন্টা।

ফোটোগ্রাফীর দুনিয়ায় স্যামুয়েল বোর্ন-এর নাম চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে কারণে তা হলো, তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো ফোটোগ্রাফিক স্টুডিওগুলোর একটার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কেবল তাই নয়, তাঁর এই স্টুডিও বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ফোটোগ্রাফী ব্যবসাও Ñ ১৮৬৩ সালে প্রথম খোলার পর থেকে আজও পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি চালু রয়েছে। মধ্য কলকাতার এস্প্ল্যানেড রো-তে অবস্থিত এই স্টুডিও’র নাম ‘বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড’ এবং দেড়শ’ বছর বয়স হওয়ার আরো প্রায় এক দশক পরেও এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, অবশ্য এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার ঠিকানা একাধিকবার বদলেছে। কলকাতার স্টুডিও প্রথম খোলা হয় ১৮৬৫ সালে যখন তার ঠিকানা ছিলো ৮ নং চৌরঙ্গী রোড, তার কিছু দিন পর একই রাস্তায় ১১ নং বাড়ি, তারও পর ১৮৬৭ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ‘বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড’ কোম্পানীর ঠিকানা ১৪১ নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড (সাবেক কর্পোরেশন স্ট্রীট), কলকাতা ৭০০ ০১৩। একট সময়ে, যখন স্টুডিও’র ব্যবসা খুব ভালো চলছে তখন, এটা ছিলো ঊনবিংশ শতকের ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের ভারতে বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে সফল প্রতিষ্ঠান। দেশের সমস্ত অঞ্চল ছাড়াও, লন্ডন ও প্যারিসে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা ছিলো এবং ‘মেইল অর্ডার’ বা ডাকযোগে গ্রাহক পরিষেবার ব্যবস্থাও ছিলো। স্যামুয়েল বোর্ন এবং তাঁর সহযোগীদের কাজকর্মের বেশ কিছু নিদর্শন সংরক্ষিত আছে ইংল্যান্ডে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটী লাইব্রেরীতে, লন্ডনের ন্যাশনাল পোরট্রেইট গ্যালারীতে এবং অ্যামেরিকায় ওয়াশিংটন ডিসি’র স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউশন-এ।

ভারতে স্যামুয়েল বোর্ন-এর প্রথম আগমন ১৮৬৩ সালে। আসার পর কলকাতায় তাঁর পরিচয় হয় একজন প্রতিষ্ঠিত আলোকচিত্রী উইলিয়াম হাওয়ার্ড-এর সঙ্গে এবং তাঁরা দু’জনে মিলে হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের শিমলা শহরে ‘হাওয়ার্ড অ্যান্ড বোর্ন’ (Howard and Bourne) নামে নামে একটা নতুন স্টুডিও খোলেন। এর বছরখানেক আগেই চার্লস্ শেফার্ড ও আর্থার রবার্টসন নামে অন্য দু’জন ফোটোগ্রাফার উত্তর প্রদেশের আগ্রা শহরে ‘শেফার্ড অ্যান্ড রবার্টসন’ (Shepherd and Robertson) নামে একটা স্টুডিও খুলেছিলেন। কিছুদিন পর এক সময়ে রবার্টসন স্টুডিও ব্যবসা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া মনস্থ করলে চার্লস্ শেফার্ড-ও শিমলা শহরে চলে আসেন এবং উইলিয়াম হাওয়ার্ড এবং স্যামুয়েল বোর্ন-এর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের নতুন স্টুডিওর নাম হয় ‘হাওয়ার্ড, বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড’ (Howard, Bourne and Shepherd)। মোটামুটি ঐ সময়েই, ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে, স্যামুয়েল বোর্ন কাশ্মীরে এবং হিমালয় পর্বতমালার অন্যান্য কয়েকটি এলাকায় ছবি তোলার গোটা চারেক অভিযান চালিয়েছিলেন। এইসব অভিযান তাঁর সঙ্গে প্রচুর মালপত্র থাকতো, চল্লিশজন বা তারও বেশি সংখ্যক মালবাহক বেশ কয়েকটা ভারী ভারী ক্যামেরা, আলোকচিত্র ডেভ্লাপ করার জন্য ডার্করূম তাঁবু, নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ও কাঁচের পাত ভরা বড় বড় বাক্স ইত্যাদি নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতো। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ভারতের একজন নামজাদা আলোকচিত্রী হিসাবে দেশে-বিদেশে পরিচিত হতে শুরু করলেন। অন্য দিকে চার্লস্ শেফার্ড ইতোমধ্যে একজন ‘মাস্টার প্রিন্টার’ Ñ প্রথম শ্রেণীর মুদ্রণ শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তিনি শিমলাতেই থাকতেন এবং তাঁদের ব্যবসার হয়ে ছবি ছাপার ও বাণিজ্যিক বন্টনসংক্রান্ত কাজকর্মের তত্বাবধান করতেন। এই সময়ে ইয়োরোপের বিভিন্ন জায়গায় বোর্ন-এর তোলা আলোকচিত্রের বেশ কয়েকটা প্রদর্শনী আয়োজিত হয়, ১৮৬৭ সালে ‘প্যারিস ইউনিভার্সাল এক্সপোজিশন’ (Paris Universal Exposition) নামের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতেও তিনি যোগ দেন। ‘দ্য ব্রিটিশ জার্নাল অভ্ ফোটোগ্রাফী’ (The British Journal of Photography) পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত সচিত্র নিবন্ধ লিখতে থাকেন এবং তাঁদের স্টুডিও ভারত ভ্রমণে আসা ইয়োরোপীয় পর্যটকদের জন্য, সেই সাথে ব্রিটেনের অধিবাসীদের জন্যও, ভারতীয় নিসর্গদৃশ্যের দৃষ্টিনন্দন আলোকচিত্র সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফলে ঐ সময়ের আরো বহু বাণিজ্যিক আলোকচিত্রীদের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখেও ‘হাওয়ার্ড, বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড’ উত্তোরোত্তর প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে।

১৮৬৬ সালে উইলিয়াম হাওয়ার্ড ব্যবসা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের নাম হয় ‘বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড’। এই সময়েই বোর্ন ইংল্যান্ডে যান বিয়ে করতে এবং ফিরে আসার পর তিনি কলকাতায় খোলা নতুন শাখার দায়িত্ব নেন এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কলকাতার এই শাখাই হয়ে দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠানের সদর দফ্তর ও ভারতের অন্যতম প্রধান ফোটোগ্রাফিক স্টুডিও। শিমলার স্টুডিও’র কাজকর্মও একই সঙ্গে চালু থাকে। করিৎকর্মা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উপমহাদেশের সর্বত্র কোম্পানীর কাজের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে, এমনকি ব্রিটেনে ও ইয়োরোপের অন্যত্রও হোলসেল ডিস্ট্রিবিউটাররা ‘বোর্ন আন্ড শেফার্ড’কে অচিরেই একটি অতি পরিচিত নামে পরিণত করে তোলে। ভারত সফরে আসা ব্রিটেনের রাজপরিবারের সদস্যদের, বিভিন্ন ভাইসরয় ও গভার্নাররা-সহ ‘ব্রিটিশ রাজ’এর সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতাধন্য বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড-এর আলোকচিত্রীদের উপস্থিতি ছাড়া তখন কোন সরকারী অনুষ্ঠান বা উৎসব, অভিষেক বা দরবার সম্পূর্ণ বিবেচিত হতো না। ব্রিটিশ ভারতে তখন এমন কোন ভি.আই.পি. ছিলেন না বললেই চলে, যাঁর প্রতিকৃতি বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড-এর ক্যামেরায় কখনো না কখনো ধরা পড়েনি। সে’সময়ে এই আলোকচিত্রীদের সকলেই হতেন ইয়োরোপীয়।

১৮৭০ সালে নিতান্তই ব্যক্তিগত কারণে স্যামুয়েল বোর্ন ফোটোগ্রাফিক স্টুডিও’র ব্যবসা থেকে অবসরগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং ইংল্যান্ডে ফিরে যান। তারপর ছবি তোলার এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন চার্লস্ শেফার্ড এবং তাঁর পনেরো-ষোলোজন ইয়োরোপীয় সহকারী। ১৮৭৫ সালে বম্বে বা মুম্বইতে কোম্পানীর আরেকটি শাখা খোলা হয়, এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানা শহরে, যেমন লাহোর বা দিল্লী, যখন যেমন প্রয়োজন অস্থায়ী বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড স্টুডিও খোলা হতো। মুম্বইএর স্টুডিও অবশ্য কয়েক বছর পর বন্ধ হয়ে যায়, শিমলার স্টুডিও চালু থাকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত। তার পর থেকে কলকাতাতেই কোম্পানীর স্থায়ী ও একমাত্র ঠিকানা। যাই হোক, স্যামুয়েল বোর্ন স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পর আরও চার-পাঁচ বছর চার্লস্ শেফার্ড কোম্পানীর সার্বিক দায়িত্ব সামলান, তাঁর সঙ্গে যোগ দেন কলিন মারে নামে একজন অভিজ্ঞ আলোকচিত্রী। ১৮৭৯ সালে শেফার্ডও ভারত ছেড়ে চলে যান, কলিন মারের পরিচালনায় স্টুডিও ব্যবসা অবশ্য চলতে থাকে বেশ ভালোভাবেই। ১৮৭০ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে কোম্পানীর আলোকচিত্রীদের সিংহল (শ্রীলংকা), আফগানিস্তান, বর্মা (মায়ানমার), নেপাল, সিঙ্গাপুর, সেই সাথে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও পাঠানো হয় ঐ সব অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠি ্র শাসক সম্প্রদায়ের লোকজনের ছবি তোলার জন্য। শিল্পকলাবিষয়ক প্রকাশনার কাজও শুরু করে কোম্পানী Ñ তাদের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে চযড়ঃড়মৎধঢ়যং ড়ভ অৎপযরঃবপঃঁৎব ড়ভ এঁলধৎধঃ ধহফ জধলঢ়ঁঃধহধ (গুজরাত ও রাজপুতানার স্থাপত্যশিল্পের আলোকচিত্র) এবং ঞযব অৎপযরঃবপঃঁৎব ড়ভ অহপরবহঃ উবষযর (প্রাচীন দিল্লীর স্থাপত্যশিল্প)। স্টুডিও’র ১৯২০’র দশকের ক্যাটালগে সাড়ে-চার হাজারেরও বেশী কাজের ছবি ও তালিকা পাওয়া যায়। এই সময় থেকেই ইয়োরোপীয় ছাড়াও ভারতীয় আলোকচিত্রীদের নিয়োগ করার প্রথাও শুরু হয় এই প্রতিষ্ঠানে।

১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর ভারতের স¤্রাট ও স¤্রাজ্ঞী হিসাবে অভিষিক্ত হওয়া উপলক্ষে আয়োজিত ‘দিল্লী দরবার’ অনুষ্ঠানে আলোকচিত্র গ্রহণের দায়িত্ব সরকারীভাবে অর্পণ করা হয় বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড কোম্পানীকে। দুই বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয়, ব্রিটিশ ও অ্যামেরিকান সেনাবাহিনীর কার্যকলাপের ফোটোগ্রাফিক রেকর্ড তৈরী করার অতীব লাভজনক বরাতও পেয়েছিলো এই স্টুডিও। এর পরের কয়েক বছরে স্টুডিও’র মালিকানা বদল হয়েছে অনেকবারই। সর্বশেষ ইয়োরোপীয় মালিক হয়েছিলেন আর্থার মাসেলহোয়াইট ১৯৩০’এর দশকের গোড়ার দিকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে মন্দার ভাব দেখা দিতে শুরু করে। একই সময়ে ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের দলে দলে ভারত ত্যাগ করা শুরু হওয়ার এবং রাজন্যপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার ফলেও পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অবশেষে ১৯৫৫ সালে আর্থার স্টুডিও নিলামে বিক্রী করে দেন। নতুন ভারতীয় মালিকরা লাভজনকভাবে স্টুডিও চালু রাখা নিয়ে অসুবিধার মধ্যে পড়েন। তাঁদের মালিকানাধীন সময়েই, ১৯৯১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, এক বিধ্বংসী অগ্নিকা-ে কলকাতায় বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড স্টুডিও’র প্রচুর সরঞ্জাম, দুর্লভ নথিপত্র ্র আলোকচিত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এই ক্ষতি তো অবশ্যই অপূরণীয়, তবে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটির উপযুক্ত সংস্কার করে তাকে হয়তো কিছুটা হলেও আগের চেহারায় ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারতো। এর কয়েক বছর আগেই বাড়িটিকে সরকারীভাবে ঐবৎরঃধমব ইঁরষফরহম, অর্থাৎ সংরক্ষণযোগ্য ঐতিহ্যশালী ভবন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। স্টুডিও’র মালিকরা কিন্তু বাড়ির মালিক নন, অতএব সংস্কারের সরাসরি দায়িত্ব তাঁদের নয়, তাঁদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সেটা করা হয়তো সম্ভবও নয়। এই ধরনের বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত ঘরবাড়ির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সাধারণত কোনও সরকারী সংস্থার ওপরেই বর্তায়। তবে সেই সংস্থা কবে ঐ দায়িত্ব পালন করবে, কিংবা আদৌ করবে কিনা, অথবা বাড়ির প্রকৃত মালিকানা ও দায়িত্ব যাদের তারা কতদূর কী করতে পারবে, তাদের আন্তরিক সদিচ্ছাই বা কতটা, সেই প্রশ্ন আজও ঝুলেই রয়েছে।

ছবিঃ গুগল

মন্তব্য করুন

Share Article

আরো পড়ুন

আরো পড়ুন

খোলা জানালা

এস.এম. সুলতান : আমাদের চিত্রশিল্প জগতের আদমসুরত

23 Jan 2025

5185 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

রাজনীতির টেবিলে…

16 Jan 2025

4370 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সঞ্জীব চৌধুরীকে স্মরণ: ছিলো গান ছিলো প্রাণ

2 Jan 2025

5145 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

নতুন বোতলে পুরনো তারিখ

2 Jan 2025

3415 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সৈয়দ শামসুল হক ৮৯ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা

27 Dec 2024

4250 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়…

19 Dec 2024

3880 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

চলে গেলেন আত্মিক দু‘জন মানুষ

13 Dec 2024

2695 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ডিসেম্বরের সেই দিনরাত্রিগুলি

5 Dec 2024

2665 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

কোথায় যাচ্ছেন এলোমেলো বাবু

21 Nov 2024

2905 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

শীতের চিঠির দ্বিতীয়াংশ

21 Nov 2024

2650 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

শীতের চিঠির প্রথমাংশ

14 Nov 2024

2060 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

তোমরা ফেলে দাও আমি তুলে রাখি

14 Nov 2024

2300 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

বিদায়ী অভিবাদন, রাজনীতির শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী

17 Oct 2024

2080 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

পূজার ছুটিতে…

10 Oct 2024

2060 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

অর্থহীন ভাবনার ভেতর দিয়েই কখনও কখনও বেরিয়ে আসতো মূল ভাবনা

27 Jun 2024

2615 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ষাটের পথে ষাটের স্মৃতি …

27 Jun 2024

2470 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

প্রফেশনাল জেলাসি আর অহংকার এক বিষয় নয়…

30 May 2024

2755 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সুর করা…

3 May 2024

3955 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আমার বৃক্ষের…

25 Apr 2024

5105 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ব্যান্ড করার ফর্মুলা

14 Mar 2024

2950 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

29 Feb 2024

3215 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

রাজশাহীর আকাশে এক পশলা বৃষ্টি

22 Feb 2024

4835 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

জন্মস্থানে লালগালিচা সংবর্ধনা পেলেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি

22 Feb 2024

2860 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আমাদের ব্যান্ডের গান কি সম্পূর্ণ ওয়েস্টার্ন

8 Feb 2024

2945 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

রাজশাহীর আকাশে এক পশলা বৃষ্টি

8 Feb 2024

3140 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

রাজশাহীর আকাশে এক পশলা বৃষ্টি

1 Feb 2024

3030 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

রাজশাহীর আকাশে এক পশলা বৃষ্টি

25 Jan 2024

4195 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

প্রিয় আজম ভাই...

18 Jan 2024

3630 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সেই এক ট্রেনের গল্প

18 Jan 2024

2775 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

স্টেজ পারফর্মেন্সর জন্য প্রযোজনীয় কিছু কথা…২

11 Jan 2024

2860 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

অন্তরালে অসাধারণ রাশিদ খান…

11 Jan 2024

2280 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

স্টেজ পারফর্মেন্সর জন্য প্রযোজনীয় কিছু কথা…

4 Jan 2024

3120 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

বিকেলে বউ বাজার

28 Dec 2023

4365 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

মানুষ ডাহুকও বটে

16 Dec 2023

2085 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

বিজয়ের মাসে পথে শোনা কথা

13 Dec 2023

3985 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

জীবন যেখানে যেমন...

7 Dec 2023

4515 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আবেগের লাগাম না হারানো শোভন, হারানোটা অনিরাপদ

17 Nov 2023

4415 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

পাতা-ঝরার দিনগুলো

19 Oct 2023

6080 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

একজন সোহান ভাই…

14 Sept 2023

4965 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

চিঠিতে জানাবেন মোহন ভাই

1 Jun 2023

8920 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভারতের ডুয়ার্সে বার্ডিং…

20 Apr 2023

4165 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

স্পেনের বাস্ক অঞ্চলের আতিথেয়তা ও ভোজন

13 Apr 2023

5050 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩৪

10 Nov 2022

3045 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩৩

27 Oct 2022

2595 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩২

13 Oct 2022

2725 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩১

29 Sept 2022

2405 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩০

22 Sept 2022

2405 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৯

15 Sept 2022

2275 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৮

8 Sept 2022

2085 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৭

1 Sept 2022

2815 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৬

25 Aug 2022

3100 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৫

18 Aug 2022

2240 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৪

7 Jul 2022

2090 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২৩

23 Jun 2022

2770 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২২

16 Jun 2022

2235 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

শব্দ করে পড়ার বৈচিত্রময় গুরুত্ব বিশ্বকে বুঝতে হবে

12 Jun 2022

1710 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২১

9 Jun 2022

2020 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২০

12 May 2022

2225 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৯

21 Apr 2022

2190 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৮

15 Apr 2022

2190 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৭

7 Apr 2022

2435 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৬

31 Mar 2022

1955 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৫

24 Mar 2022

1985 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৪

17 Mar 2022

2685 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১৩

3 Mar 2022

2135 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১২

24 Feb 2022

2115 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১১

17 Feb 2022

2140 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আমার মুক্তি এই আকাশে

10 Feb 2022

2750 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১০

3 Feb 2022

2285 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৯

30 Dec 2021

2020 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৮

23 Dec 2021

1955 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

দুলছে হাওয়ায়

9 Dec 2021

2170 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৭

9 Dec 2021

2240 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আঁধার রাতের জাহাজ

2 Dec 2021

2530 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৬

2 Dec 2021

2090 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

কান্না- হাসির দোল-দোলানো

25 Nov 2021

2845 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৫

25 Nov 2021

2140 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

কাঠের সেই উটটি

18 Nov 2021

2275 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৪

18 Nov 2021

3130 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

নাম না জানা মেয়েটি

11 Nov 2021

1965 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ৩

11 Nov 2021

1955 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সবারে আমি নমি

4 Nov 2021

1840 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ২

4 Nov 2021

2830 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ফেলেই দিলে

28 Oct 2021

1910 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন ১

28 Oct 2021

2460 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

জীবন জীবনেরই জন্যে

21 Oct 2021

2020 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

তার আর পর নেই

7 Oct 2021

1900 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

মরচে ধরা টর্চ

23 Sept 2021

1950 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

পাতা-ঝরার দিন

16 Sept 2021

2815 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

চমকে উঠলাম – ভেতরটা নাড়িয়ে দিল দৃশ্যটা

9 Sept 2021

2085 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আলো-আঁধারির আলেখ্য

2 Sept 2021

1605 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

একদিন বৃষ্টিতে বিকেলে

30 Aug 2021

2045 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আছে-নাই এর আলেখ্য

26 Aug 2021

1630 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

জীবন-ছোঁয়া মেয়েটি

12 Aug 2021

2090 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

যেতে তো হবেই

5 Aug 2021

2135 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সুতো

29 Jul 2021

2005 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

মানুষের খোলস

15 Jul 2021

2100 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

মনে আছে তো

8 Jul 2021

1860 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

শেকড়ের সন্ধানে

1 Jul 2021

1635 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

নীড়ে ফেরা পাখী

17 Jun 2021

1745 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

কনে দেখা আলো

10 Jun 2021

2035 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

দ্বীপের সেই সব মানুষেরা

3 Jun 2021

2000 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

যে দ্বীপের বয়স চার’শো বছর

20 May 2021

1810 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

অচেনা দ্বীপের পথযাত্রা

6 May 2021

2035 বার পড়া হয়েছে

.jpg )

খোলা জানালা

আমার প্রতিবাদের ভাষা...

8 Oct 2020

3315 বার পড়া হয়েছে

.jpg )

খোলা জানালা

আয় আয় চাঁদ মামা...

23 Jul 2020

3470 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

করোনাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য ...

10 May 2020

3355 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

দ্বিতীয় সুবীর নন্দী আর পাবে না বাংলাদেশ

7 May 2020

1830 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

বাড়ি বদলের আগুনে মিথিলা…

7 Nov 2019

1995 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

বিচার চাই…

11 Apr 2019

2040 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

মনখারাপের সঙ্গে আড়ি…

25 Dec 2018

2170 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

আবার শিব্রাম চক্কোত্তি

20 Dec 2018

3715 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

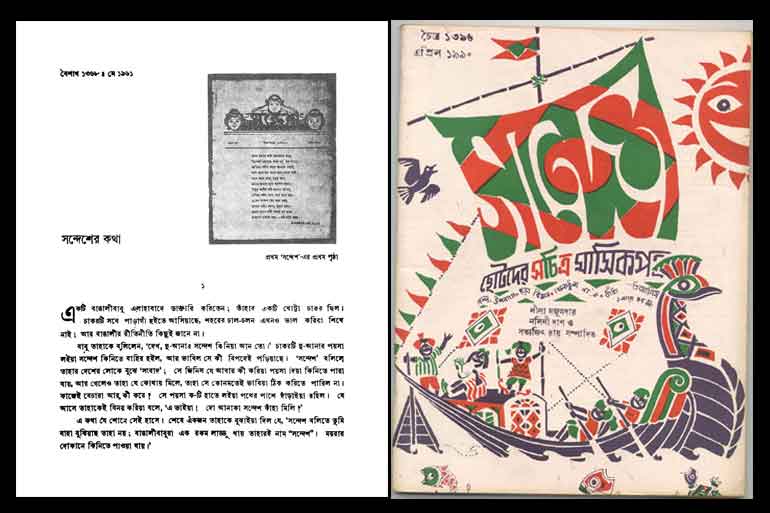

সন্দেশ ১০০

6 Dec 2018

4565 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সেই হাসিমুখ আর দেখবো না…

22 May 2018

2045 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

তিলোত্তমা ও একজন...

17 May 2018

1865 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

সেটুকু বাকী জীবন মিস করবো

3 May 2018

2410 বার পড়া হয়েছে

খোলা জানালা

প্রাণের মানুষ, কাছের মানুষ

23 Nov 2017

2675 বার পড়া হয়েছে

স্বত্ব © ২০১৬ - ২০২৩ প্রাণের বাংলা।

সম্পাদক ও প্রকাশক: আবিদা নাসরীন কলি।

Email: Article: [email protected], Avertising: [email protected]

Phone: +8801818189677, +8801717256199