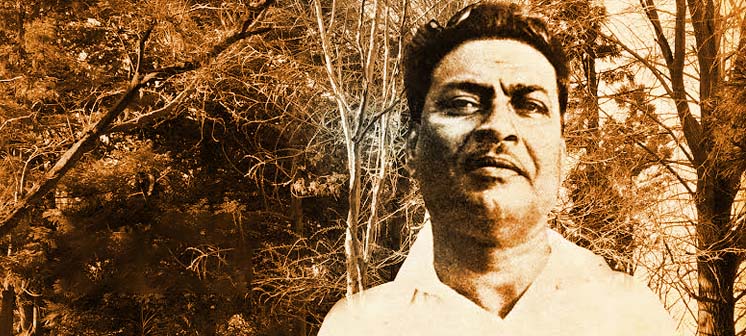

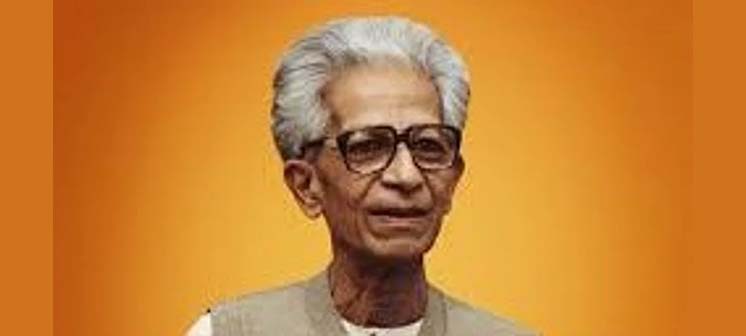

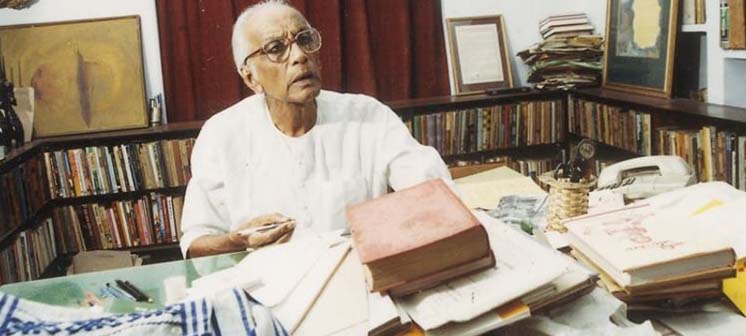

রাস্কিন বন্ড ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ভারতীয় লেখক।বন্ডের জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়ী ষ্টেশনে। তাঁর প্রথম উপন্যাস “দ্য রুম অন দ্য রুফ” তিনি লিখেছিলেন ১৭ বছরবয়সে এবং এটি প্রকাশিত হয়েছিলো যখন তার বয়স ২১ বছর। তিনি তার পরিবার নিয়ে ভারতের মুসৌরিতে থাকেন। Our Trees Still Grow in Dehra লেখার জন্য ১৯৯২ সালে তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরষ্কার পান। ১৯৯৯ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০১৪ সালে পদ্মভূষণ পুরষ্কারে ভূষিত হন। তিরিশটির বেশি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। লিখেছেন প্রচুর নিবন্ধও। রাস্কিন বন্ডের উপন্যাস ‘অল রোডস লিড টু গঙ্গা’ একটি আলোচিত উপন্যাস। প্রাণের বাংলায় এই উপন্যাসের ধারাবাহিক অনুবাদ করেছেন এস এম এমদাদুল ইসলাম। ‘হিমালয় ও গঙ্গা’ নামে উপন্যাসের ধারাবাহিক অনুবাদ এখন থেকে প্রকাশিত হবে প্রাণের বাংলায়।

উত্তর-ভারতের প্রায় সবগুলো বাজারেই একটা করে ঘড়ি-স্তম্ভ আছে। আর বেশিরভাগ ঘড়ি-স্তম্ভের ঘড়ির মতো এখানকারটাও চলে তার মর্জিমাফিক। গ্রীষ্মে খুবই ক্লান্ত, বর্ষায় থেমে থেমে, আর জানুয়ারির তুষারে সম্পূর্ণ অচল। মোটামুটি প্রতিবছরই ইটে তৈরি স্ তম্ভটির গাত্রে রঙের প্রলেপ পড়ে। গতবছর ছিলো গোলাপি। এবার সেটা হয়ে গেছে গাঢ় বেগুনি।

তম্ভটির গাত্রে রঙের প্রলেপ পড়ে। গতবছর ছিলো গোলাপি। এবার সেটা হয়ে গেছে গাঢ় বেগুনি।

একপ্রান্তে এই ঘড়ি-স্তম্ভ, আর আরেকপ্রান্তে খচ্চরদের ছাউনির মাঝখানে পুরনো এই মুসৌরি বাজার লম্বায় প্রায় মাইলখানেক জুড়ে। তিনতলাবিশিষ্ট নড়বড়া দালানগুলো পাহাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, সূর্যালোক আড়াল করে। দালানগুলোকে আরো দুর্বল মনে হয় যখন রাস্তা কাঁপিয়ে ভারী ট্রাক-লরি চলাচল করে। এই রাস্তাগুলো যখন তৈরি হয় তখন রিক্সার চাইতে ভারী কোনো যানবাহনের কথা বিবেচনায় রাখা হয়নি। রাস্তাটা সবসময় ভেজা-স্যাঁতসেঁতে ও দুর্গন্ধময়। মিষ্টি ভাজা, লাকরি ও কয়লা পোড়া ধোঁয়া, খচ্চরের ঘাম ও মুত্র, পোড়া পেট্রলের ধোঁয়া- সবের সঙ্গে পুরনো দালান ও দূরের পাইনগাছের গন্ধ মিলে মিশে অদ্ভুত এক দুর্গন্ধ।

বাজারটা গজিয়ে উঠেছিলো প্রায় দেড়শ বছর আগে ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রয়োজনে। আহত সেনাসদস্যদেরতখন লান্ডুরে আরোগ্যকেন্দ্রে পাঠানো হতো সেরে ওঠার জন্য ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে। ১৮২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সামরিক হাসপাতালটি এখন ডিফেন্স ইন্সটিটিউট অব ওয়ার্ক স্টাডি-এর অফিসে পরিণত হয়েছে। (এটি এখন ‘দি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলোজিক ম্যানেজমেন্ট’ নামে আছে)। বাজারের এক নব্বই ছোঁয়া দর্জি আজো এই শতাব্দির শুরুতে দেখা লাল উর্দিপরা সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করে বাজারের রাস্তা দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট চার্চের দিকে যেতে দেখার দৃশ্য মনে করতে পারে। সৈন্যরা সবসময় তাদের রাইফেল গির্জার ভিতরে নিয়ে ঢুকতো; ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার গির্জাভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া আচমকা আক্রমণের কথা মনে রেখেই তারা এটা করতো।

লান্ডুর বাজার এখন স্থানীয়দের সেবায় নিয়োজিত। অন্যদিকে মুসৌরি এখন পর্যটকদের আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী গোছানো হয়েছে। লান্ডুরে রুপার গয়না গড়ার স্যাকরা অনেক। এরা নাকের নথ, কানের দুল, বালা, পায়ের মল, সব বানায়; আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে জৌনপুরী মেয়েরা এসব গয়না কিনতে আসে। একজন স্যাকরার সিন্দুক ভর্তি পুরনো রূপার টাকা। এসব মুদ্রাকে কখনো কখনো গলার সরু চেইনের সঙ্গে লকেট হিসেবে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। আমি গাড়োয়ালের অনেক মেয়েকে এরকম রানি ভিকটোরিয়া বা সপ্তম এডওয়ার্ডের অবয়ব খচিত মুদ্রাকে লকেট বানিয়ে নেকলেস হিসেবে পরতে দেখেছি।

এই বাজারে আবার এমন সব দোকান রয়েছে যেখান থেকে আপনি বলতে গেলে সবই কিনতে পারবেন- কোনো বিদেশির ফেলে যাওয়া টেপরেকর্ডার, দাদির আমলের আসবাবপত্র, পুরনো কাপড়চোপড়, ভিকটোরিয়ান সময়ের টুকিটাকি, ইত্যাদি।

পুরনো ব্যবহৃত জামাকাপড় অনেক সময় নতুনের চাইতে নিরাপদ। গত শীতে রাস্তার পাশ থেকে এক তিব্বতি ফেরিওয়ালার কাছ থেকে ‘মেড ইন নেপাল’ মার্কাওয়ালা সোয়েটার কিনেছিলাম। ওটা পরেই বাড়ি ফিরছিলাম। পথে বৃষ্টি নামলো। ঘরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সোয়েটারটা ইঞ্চিকয়েক খাটো হয়ে গিয়েছিলো এবং ওটাকে শরীর থেকে খুলতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো। ওটা আমার গোয়ালার বারো বছরের ছেলে বিজ্জুর সাইজ হয়ে গিয়েছিলো ততক্ষণে। সোয়েটারটা ওকেই দিয়ে দিয়েছিলাম। তবে প্রতিটি ধোলাইয়ের সঙ্গেই ওটা খাটো হচ্ছিলো। এখন সোয়েটারটা পরে বিজ্জুর ছোটো ভাই তেজু, যার বয়স আট বছর।

বাজারের এক কোণে স্বল্পালোকে এক বৃদ্ধকে কুঁজো হয়ে বসে থেকে কয়লার আগুনে চিনেবাদাম ভাজতে দেখা যেত সবসময়। যতকাল আমি ওই এলাকায় ছিলাম লোকটাকে ঠিক ওর নির্দিষ্ট জায়গায় পাইনি এমন মনে করতে পারিনা। যেকোনো আবহাওয়ায়, দিন বা রাতের যেকোনো সময় তাকে পাওয়া যেতো।

লোকটা সম্ভবত আকারে দীর্ঘই ছিলো, কিন্তু আমি তাকে কখনো সো জা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি। লম্বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেই তার উচ্চতা আন্দাজ করতে হতো। শরীরের গঠনে খুবই কৃশ, যক্ষাক্রান্ত হতে পারে, গালের হাড় উঁচু হয়ে থাকায় মুখের চামড়া বেশি টান টান।

জা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি। লম্বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেই তার উচ্চতা আন্দাজ করতে হতো। শরীরের গঠনে খুবই কৃশ, যক্ষাক্রান্ত হতে পারে, গালের হাড় উঁচু হয়ে থাকায় মুখের চামড়া বেশি টান টান।

তার চিনেবাদাম সবসময় বেশ তাজা, মচমচে ও গরম। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে দু’চারটা পয়সা খরচের সঙ্গতি আছে এমন বাচ্চাদের কাছে সেই বাদাম ছিলো খুবই প্রিয়। শীতের সন্ধ্যায় এই বাদামের চাহিদা বেড়ে যেতো ছেলে-বুড়ো সবার কাছে।

কেউ বৃদ্ধের নাম জানতো মনে হয়না। কখনো জিজ্ঞেস করার কথাও মনে হয়নি কারো। কবে কখন যেন তার উপস্থিতি সবার কাছে চিরসত্য একটা বিষয়ের মতো হয়ে গিয়েছিলো। সে ঘড়ি-স্তম্ভ বা পাহাড়ের দিকটাতে ত্যাড়া-বাঁকা হয়ে বেড়ে ওঠা পুরনো চেরি গাছটার মতোই আরেকটি পথচিহ্নে পরিণত হয়েছিলো। তবে চেরি গাছটির চাইতে বৃদ্ধকে কম ক্ষয়িষ্ণু ও ঘড়ি-স্তম্ভের ঘড়িটির চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হতো। পরিবার ছিলোনা তার, কিন্তু এক অর্থে সারা দুনিয়া ছিলো তার পরিবার, কারণ কত মানুষের সঙ্গেই না তার নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ। তারপরেও লোকটা কতইনা আলাদা; ভীষণ বিনয়ী, এমনকি বাচ্চাদের সঙ্গেও। পরিচয়হীন এই মানুষটি কখনো একা নয়, তারপরও সে বোধহয় দারুণ নিঃসঙ্গ একটা মানুষ।

গ্রীষ্মের রাতগুলোতে সে একটা পাতলা কম্বল মুড়ি দিয়ে তার চুলার নিভে আসা অঙ্গারের পশে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে যেতো।শীতকালে রাতের সিনেমার শেষ প্রদর্শন পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর রিক্সাওয়ালাদের রাতের আশ্রয়ে চলে যেতো যেখানে হাড়জমানো ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই মিলতো।

বেঁচে থাকাটা সে উপভোগ করতো কি? আমার প্রশ্ন ছিলো। আমুদে লোক সে ছিলোনা; তবে কষ্টে মুহ্যমান কেউ ছিলো তাও মনে হয়নি কখনো। হয়তো লোকটা সেই জাতের যারা নিজেদেরকে অতিগুরুত্ব দিয়ে বিচার করেনা, যারা নিজেদের সঙ্গে আশেপাশের সবাইকেই আবেগের বাইরে রাখে, নিজেদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সন্তুষ্ট, যারা অন্যের মনোযোগ বা যত্নের পরোয়া করেনা, অন্যদের প্রতিও তাদের বিধান একই।

আমার ইচ্ছে ছিলো এই মানুষটার সঙ্গে পরিচিত হই, কথা বলি। সারাজীবন ধরে বাদাম ভাজার নীরব বৃত্তে বন্দি কথাগুলোকে বের করে নিয়ে আসি। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে,গত গ্রীষ্মে মারা গিয়েছে বৃদ্ধটি।

সেই নির্জন অন্ধকার কোণটি এখনো ফাঁকা পড়ে আছে। যতবার পাশ দিয়ে যাই ততবারই যেন বুড়ো বাদামওয়ালাকে দেখতে পাই, আর তাকে না করতে পারা প্রশ্নগুলো আমাকে অস্থির করে তোলে। ভাবি, আসলেই কি সে জীবনের প্রতি ঐরকম উদাসীন ছিলো যতটা তাকে দেখে মনে হতো।

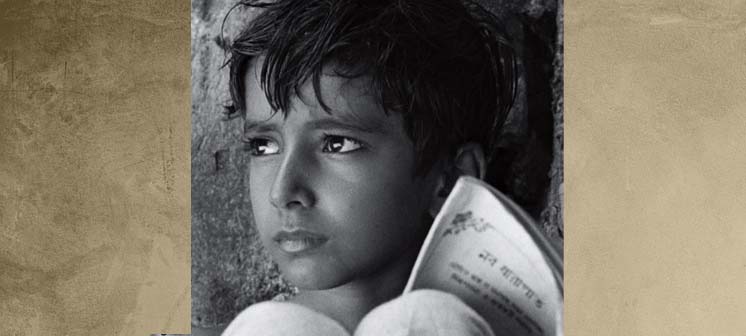

কিছুদিন আগে দেখলাম সেই অন্ধকার কোণে এক নতুন চিনেবাদাম বিক্রেতা বসেছে। সেই বৃদ্ধের কোনো আত্মীয় নয়, তের-চোদ্দ বছরের একটা ছেলে। মানুষের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী সে তার পারিপার্শিকতা রচনা করতে পারে। বৃদ্ধের সময়ে কোণটিকে অন্ধকার ও বিমর্ষ লাগতো। এখন যেন বেশ আলোকিত, উজ্জ্বল একটি জায়গা; সদা হাসি লেগে আছে ছেলেটির চোখেমুখে, বকে চলেছে অনবরত। তারুণ্যের কাছে বার্ধক্য পরাজিত হয়েছে; ভেবে স্বস্তি হয় যে এই নতুন বাদাম বিক্রেতা বুড়ো হবার আগেই আমি গত হবো। একটা মানুষের জীবনে অনেক মানুষকে বুড়ো হতে দেখা কোনো কাজের কথা নয়।

মূল বাজারকে পিছনে ফেলে আমি মুসৌরি-তেহ্রি সড়ক ধরে এগিয়ে যাই। মাঝেমধ্যে বাস-জিপ চলার ফলে ধূলা উড়লেও রাস্তাটা হাঁটার জন্য চমৎকার। মুসৌরি থেকে চাম্বা, প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইলের দূরত্ব, এর মধ্যে রাস্তা ৭০০০ ফুটের নিচে নামে কমই। উত্তরে অন্তহীন বরফাচ্ছন্ন গিরি-শ্রেণি, আর দক্ষিণে উপত্যকা ও নদী। অনেক সুন্দর জায়গা ধানলটি, এবং এখানে গাড়োয়াল মন্ডল বিকাশ নিগমের একটা বিশ্রামাগার রয়েছে, যেখানে সুন্দর সাপ্তাহিক অবকাশ যাপনের সুব্যবস্থা রয়েছে। কয়েক বছর আগে পুরোটা পথ হেঁটে একবার চাম্বা গিয়েছিলাম, রাত্রিযাপন করেছিলাম কাদুখাল। ওখান থেকে একটু উপরে উঠলেই সুর্কান্দা দেবী মন্দির।

তিহরি রোড ছেড়ে ট্রেকিং করে কেউ নিচে ছোট্ট আগ্লার নদীতেও যেতে পারে, সেখান থেকে আবার ৯০০০ ফুট উচ্চতায় নাগ টিব্বা, যেখানে আছে ওক্ গাছের বন এবং ডাকতে পারা হরিণ থেকে হিমালয়ান ভালুক পর্যন্ত। তবে এই অভিযানটি কষ্টকর এবং অভিযাত্রীকে খোলা প্রান্তরে বা নিকটবর্তি গ্রামে কারো আতিথ্যে রাত কাটাতে তৈরি থাকতে হবে।

ওই দিন আমি সুয়াখলি পৌঁছে চায়ের দোকানে বিশ্রামের জন্য থামলাম। আলগা পাথরে তৈরি চায়ের দোকানটির টিনের চালে পাথর চাপা দেয়া যাতে জোর বাতাসে তা উড়ে না যায়। বাসের যাত্রী, খচ্চর চালক, গোয়ালা এবং এই রাস্তায় চলাচল করে এমন সবার জন্য এই চায়ের দোকান।

একটা পাইন গাছের সঙ্গে দুটো খচ্চর বাঁধা দেখলাম। জরাজীর্ণ পোশাকে সুদর্শন খচ্চর চালকদ্বয় গাছের ছায়ায় পাতা বেঞ্চে বসে পিতলের গেলাস থেকে চা পান করছে। দোকানদার বরাবরের মতো আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো। এই লোকের বয়স আন্দাজ করা কঠিন। পাহাড়ি শীতল বাতাস তার চেহারা চুপসে দিয়েছে আখরোটের মতো। সে আমাকে এমনকি একটা চেয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিলো, যেটা উইলসনের রেস্টহাউজের থেকে টিকে যাওয়া একটি, বা শেরাটনেরও হতে পারে। মুসৌরির পুরনো আসবাব বিক্রেতারা টের পেলে এটা অনেক আগেই হয়তো নিয়ে যেতো।যাহোক, আসনটি থেকে গদির ভিতরে পোরা বস্তু বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এজন্যে লজ্জা পেয়ে সে কৈফিয়ত দিতে শুরু করলো। ‘ভেতরে ইঁদুর বাসা বেঁধেছিলো।’ বলে আমাকে সে আস্বস্ত করলো, ‘তবে এখন আর নেই।’

জৌনপুরী খচ্চর চালকের সঙ্গে বেঞ্চে গিয়ে বসলেই ভালো হতো, কিন্তু চায়ের দোকানি মেলা রামকে দুঃখ দিতে চাইলামনা; কাজেই আসনটিকে তার চালার নিচে ছায়ায় নিয়ে গেলাম।

‘কত বছর হলো তোমার দোকানের?’

‘ওহ, দশ, পনেরো বছর, ঠিক মনে নেই।’

সময়ের হিসাব সে রাখতে চায়নি। আর চাইবেই বা কেন?

শহরের বাইরে পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন পরিবেশে জীবন মানে গতকাল, আজ, আর আগামীকাল। সবসময়ে আগামীকালটাও খুঁজে পাওয়া যায়না।

খচ্চর চালকরা মেলা রামের মত নয়, তাদের একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য আছে- আলুর বস্তা পৌঁছে দেবার একটা ঠিকানা আছে। জৌনপুর থেকে জৌনসার, এই পাথুরে মাটিতে গোল আলুটাই যা একটু ভাল হয়। লান্ডুর বাজারে আলু নামিয়ে রাত নামার আগেই ফিরে আসতে হবে গাঁয়ে; পরে আবার জানোয়ারগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে ধুলো মাখা পথে মুসৌরির দিকে।

‘চা, না লাচ্ছি?’ মেলা রাম জিজ্ঞেস করলো। লাচ্ছিই চাইলাম, কারণ দুধের এই পানীয়টি অম্ল স্বাদের এবং বেশ সতেজ। মাথার উপরে পাইনের ডালে বাতাসের ফিসফিস শুনতে পাই, আমি আরাম করে শেরাটনের চেয়ারে বসে থাকি, অনেকটা অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো নবাবের মতো, যিনি জঙ্গলে অবসরযাপনে তাঁর নিজের আসবাব নিয়ে এসেছেন। আমি বেশ বুঝতে পারি কেন উইলসন ১৮৫০ সালে এখানে আসার পরে আর সমতলে ফিরে যেতে চাননি। বরং তিনি আরো উঁচুতে উঠে গিয়েছিলেন এবং একসময় ভাগিরথী উপত্যকায় বসবাসরতদের মধ্যে বাড়ি বানিয়েছিলেন।

তেহরি রোড ধরে আনেকটা পথ হাঁটার পর লান্ডুর বাজার ফিরে আসতে আসতে বেশ দেরিই হলো। পাহাড়ে তখনো টিপটিপ করে বাতি জ্বলছে, তবে দোকানপাটের ঝাঁপ নেমে গিয়েছে এবং বাজার তখন নীরব। অপ্রশস্ত রাস্তার দু’ধারের মানুষজনের আমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবার কথা। আমি তাদের ঢিলেঢালা মন্তব্য, সঙ্গীত, হঠাৎ হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

দালানের সারির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোয় পরির টিব্বা দেখতে পাই। পাহাড়ের গায়ে একধরনের সবুজাভ ফসফরাসের আলো খেলে যাওয়া দৃষ্টিগোচর হয়। এই কারণে পাহাড়ের নাম হয়েছে পরি টিব্বা, বা পরির পাহাড়। এই আলো কোত্থেকে আসে তা আমি বলতে পারবোনা, কেউ এর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে এমন কাউকেও চিনিনা; তবে রাতে আমার জানালা দিয়ে প্রায়ই এই সবুজ আলোকে এঁকেবেঁকে যেতে দেখি।

তিন-চতুর্থাংশ চাঁদ উঠেছে, তার আলোয় শিশিরভেজা টিনের চাল চক্চক্ করছে। রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা না থাকলেও আমার টর্চলাইট দরকার হচ্ছেনা। প্রতিটা পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার, এমনকি পথের পাশে পড়ে থাকা পুরনো সংবাদপত্রের খবরের শিরোনাম পড়া যাচ্ছে।

রাস্তায় একা হলেও, আমার আশেপাশে জীবনের স্পন্দন অনুভব করি ঠিকই। শীতের রাত, দরজা-জানালা বন্ধ; কিন্তু এখানে সেখানে ফাঁকফোকর দিয়ে আলোর চিলতে বাইরের আঁধারে বেরিয়ে আসছে। কারা জেগে আছে এখনো? এক দোকানি তার হিসেবের খাতা খুলে বসেছে? কোনো কলেজ-ছাত্র তার পড়া নিয়ে? অসুস্থ কেউ কাশছে ও গোঙাচ্ছে?

তিনটি নেড়িকুকুর ছুটে আসছে রাস্তার মাঝখানদিয়ে। এই রাস্তার অধিপতি এখন ওরাই। এমন ভাবে দৌড়ে পালালো আমাকে ঘেঁষে যে একটু হলে আমি পড়েই যাচ্ছিলাম।

এবার এক শেয়াল চোরের মতো রাস্তার এদিক ওদিক দেখলো নিশ্চিন্ত হবার জন্য যে কুকুরগুলো চলে গিয়েছে কিনা, তারপর রাস্তা পার হলো। একটা মেঠো ইঁদুর গর্ত থেকে উঁকিঝুকি মেরে বের হয়ে ছুটে গেল চাল-ডালের বস্তার দিকে।

হ্যাঁ, এটা একটা পুরনো বাজার। রুটির দোকানি, দর্জি, রুপোর স্যাকরা, পাইকারি বিক্রেতা- এরা সব পাগলা সহেবদের পিছু পিছু আসা মানুষগুলোর পৌত্র। গত শতাব্দীর ত্রিশ, চল্লিশ দশকের দিকে তাদের পিতামহরা চলে এসেছিল পাহাড়ে। বেশিরভাগই এরা সমতলবাসী, যথেষ্ট পয়সাওয়ালা, যদিও আনেকের জীর্ণ বাড়ি-ঘর দেখে তা বোঝা যায়না।

দোকান-মালিক ও কারবারিরা মোটামুটি অবস্থাপন্ন হলেও, পার্শ¦বর্তী গ্রাম তেহ্রা বা জৌনপুরের লোকজনেরা মূলত গরীব। তাদের সামান্য সহায়-সম্বল নিয়ে এই রুক্ষ পাথুরে পরিবেশে জীবনধারণ কঠিন। সেজন্যে সোমত্থ পুরুষ ও ছেলেরা হয় হিল-স্টেশনে, নয়তো শহরে যায় কাজের খোঁজে। তারা রিক্সা টানে বা হোটেল-রেস্তোরাঁয় কাজ করে। প্রায় সবারই একটা মাথা গোঁজার জায়গা হয়েছে।

কিন্তু আমি নির্জন রাস্তার ঘড়ি-স্তম্ভের ছায়ার কাছে আসতে দেখলাম এক কোণে গুটিসুটি মেরে শরীরে একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে বসে আছে একটি বালক। পূর্ণ সজাগ ছেলেটি শীতে কাঁপছে।

আমি হাঁটতে থাকি মাথা নিচু করে এবং মাইলখানেক দূরে আমার কুটিরের উষ্ণতার কথা ভেবে স্বস্তি বোধ করতে শুরু করি। হঠাৎ থেমে পড়লাম আমি। মনে হলো উজ্জ্বল চাঁদের আলো যেন আমাকে টেনে ধরেছে আমার ছায়াকে বন্দি করে।

‘নিজের তরে যদি আমি না,

তো কে আমার তরে?

আর আমি যদি না অন্যের তরে,

তো আমি কেমন?

আর আজ নয় তো কবে?’

প্রাচীন কোনো ঋষির বাক্য কানে বাজে আমার। ফিরে গেলাম সেই ছায়ায় যেখানে ছেলেটি মাথা গুঁজে বসে আছে। আমাকে দেখে ওর মুখে কোনো কথা ফুটলোনা, তবে কিছুটা বিহ্বলতা, কিছুটা আশা নিয়ে তাকালো সে। মুরুব্বিদের নানান হুঁশিয়ারি কানে বাজতে থাকলো আমার- রাতবিরেতের ছিনতাই, ডাকাতি, শরীরিকভাবে আক্রান্ত হবার আশঙ্কার কথা ইত্যাদি।

কিন্তু উত্তর আয়ারল্যান্ড, লেবানন বা নিউইয়র্কের রাস্তা এটা নয়। এটা গাড়োয়াল হিমালয়ের লান্ডুর। ছেলেটা কোনো সন্ত্রাসী নয়। ওর চেহারা দেখে বলতে পারি তেহরির ওপার থেকে এসেছে ছেলেটি। কাজের খোঁজেই এসেছে সে, পায়নি কিছু এখনো।

‘থাকার কোনো জায়গা আছে কি তোমার?’ জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ছেলেটি মাথা দোলালো; তবে আমার কণ্ঠে বোধহয় সে কোনো আশ্বাস খুঁজে পেয়েছে, কারণ তার চোখে এখন একটু আশার আলো, একটু যেন অনুনয়।

আমি ধরা দিয়েছি, এখন আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একটা রাতের জন্য আশ্রয়- অন্তত এতটুকুতো একটা মানুষ আরেকটা মানুষের কাছ থেকে আশা করতেই পারে।

‘তুমি কিছুটা হাঁটতে পারলে,’ বললাম আমি, ‘আমি তোমাকে একটা কম্বল ও বিছানা দিতে পারি।’

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ছেলেটি, রোগা-পাতলা, গায়ে শুধু একটা সার্ট, আর একটা ট্র্যাকস্যুটের অংশবিশেষ। বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করে আসলো আমাকে ছেলেটি। ওর এই বিশ্বাসকেতো আর অসম্মান করা যায়না। কাজেই ওকে অবিশ্বাস করতে পারিনা। (চলবে)

ছবি: গুগল

মন্তব্য করুন

Share Article

আরো পড়ুন

আরো পড়ুন

সাহিত্য

আইয়ুব বাচ্চুর রুপালি গিটার

6 Feb 2025

4855 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পাঠ অনুভূতি : একদিন ঘুম ভাঙা শহরে

30 Jan 2025

4835 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

কাজেকর্মে কমলকুমার

9 Jan 2025

3615 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আমরা করবো জয়

2 Jan 2025

2030 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

ঘরহীন ঘরে হেলাল হাফিজ

14 Dec 2024

3385 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

অ্যাপল পাই, কেক আর সিলভিয়া প্লাথ

12 Dec 2024

1950 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

শতবর্ষে নেরুদার প্রেম ও নৈঃশব্দ

5 Dec 2024

2530 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

রুশ লোকগল্প আর যত খাবার

28 Nov 2024

3035 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

নৃশংসতার সাক্ষ্য দেয় গ্রাসের টিন ড্রাম

21 Nov 2024

2025 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

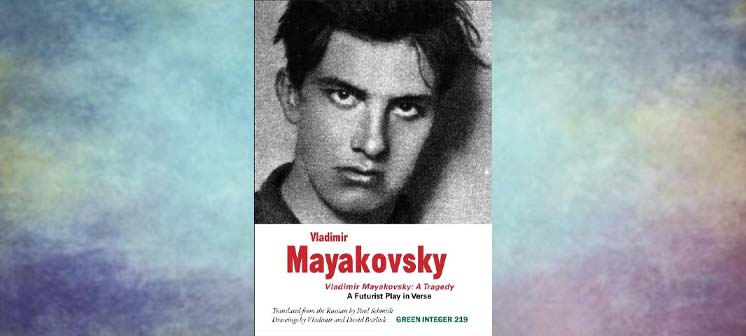

মায়কোভস্কির শেষ চিঠি

14 Nov 2024

2035 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বিভূতিভূষণের বন্ধুরা

7 Nov 2024

2735 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পৃথিবী আর সূর্য‘র মাঝখানে এক কবি

7 Nov 2024

1950 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পাগল হাওয়ার অ্যানিয়াস নিন

31 Oct 2024

1940 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

ফেরেননি জীবনানন্দ

24 Oct 2024

1910 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

হারানো শহরে হেমিংওয়ে

10 Oct 2024

2090 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

প্রকৃত সারস

19 Sept 2024

2270 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বেশি চুরি যাওয়া বই নাইনটিন এইটি ফোর

11 Jul 2024

2980 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

মৃত্যুর শতবর্ষে দুঃস্বপ্ন

4 Jul 2024

2900 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

অপেক্ষা...

27 Jun 2024

3000 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আবিদ আজাদের কবিতা

13 Jun 2024

4620 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গোয়েন্দার ১০০ বছর

6 Jun 2024

3620 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

এলিয়ট দ্বিতীয় স্ত্রী‘র জন্য লিখেছিলেন যৌন কবিতা

6 Jun 2024

3275 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

অ্যালান পো‘র ঘুমিয়ে পড়া কবিতা

3 May 2024

2440 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

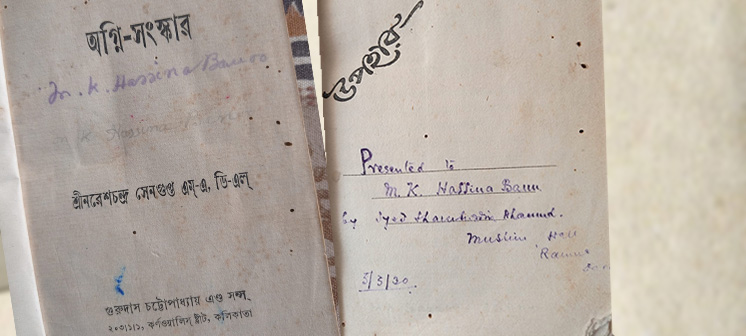

সময়ের তাকে একটি পুরনো বই

25 Apr 2024

5320 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

দুটি কবিতা

7 Apr 2024

4040 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আমার মনের ভিতরে একটা ট্রেন আছে

7 Apr 2024

2940 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্প সম্মান

29 Mar 2024

3675 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আলম হায়দারের ২টি কবিতা

21 Mar 2024

2705 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বিদেশী কবিতা

21 Mar 2024

2565 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

একশ দুই বছরে জয়েসের ইউলিসিস

14 Mar 2024

2350 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ১২

22 Feb 2024

3705 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ১১

8 Feb 2024

3730 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

অন্য হেমন্তের কাছে

1 Feb 2024

2200 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ১০

1 Feb 2024

3120 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৯

25 Jan 2024

3590 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৮

18 Jan 2024

3230 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আমার মনের ভিতরে একটা ট্রেন আছে

18 Jan 2024

2250 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পথের পাঁচালী রইলো…

11 Jan 2024

1975 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৭

11 Jan 2024

2865 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

কবিতাগুচ্ছ

4 Jan 2024

3730 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৬

4 Jan 2024

4465 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৫

28 Dec 2023

4175 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

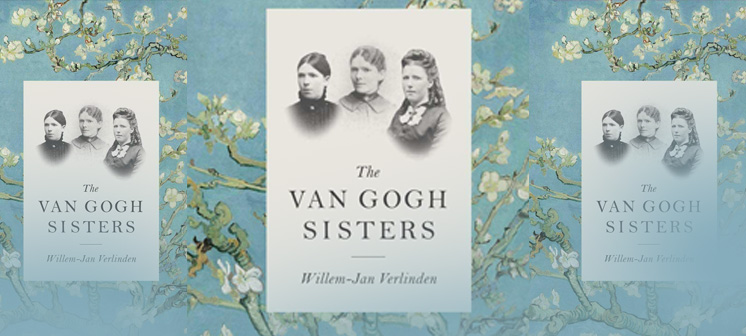

ভ্যান গঘের বইপত্র

21 Dec 2023

2975 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৪

21 Dec 2023

4380 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৩

13 Dec 2023

4490 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গাজা থেকে লেখা কবিতা

7 Dec 2023

4270 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ২

7 Dec 2023

4335 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আজও নাইনটিন এইটি ফোর

30 Nov 2023

2500 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ১

30 Nov 2023

4790 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

র্যাবিট ক্যাচার ও অপ্রকাশিত চিঠি

23 Nov 2023

2650 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

তালনবমী

23 Nov 2023

2710 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

তানিয়া হাসানের তিন কবিতা

17 Nov 2023

3285 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

হেমন্তে হ্যামলেট...

26 Oct 2023

3485 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

নীর-বিন্দু

19 Oct 2023

4165 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পুজোর গন্ধ…

5 Oct 2023

6120 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পঞ্চাশ বছর পরে (শেষ পর্ব)

5 Oct 2023

8235 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

সিমনের সমকামী জীবনের গল্প

28 Sept 2023

3280 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পঞ্চাশ বছর পরে (পর্ব ৪)

28 Sept 2023

15810 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

১২ই সেপ্টেম্বর…

14 Sept 2023

4495 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পঞ্চাশ বছর পরে (পর্ব ৩)

14 Sept 2023

8010 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পঞ্চাশ বছর পরে (পর্ব ২)

7 Sept 2023

10430 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

শালামভের নরক

7 Sept 2023

5865 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পঞ্চাশ বছর পরে (পর্ব ১)

31 Aug 2023

9455 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

মায়াকোভস্কির প্রতি ট্রটস্কি

23 Aug 2023

3590 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

একটি উজ্জ্বল মাছ

15 Jun 2023

4250 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

মার্কেজের আনটিল অগাস্ট

1 Jun 2023

2960 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

নন্দিনীর সংসার..

13 Apr 2023

3140 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গুডনাইট ভিভিয়েন, গুডনাইট

27 Oct 2022

2235 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বই পোড়ার গন্ধ

2 Sept 2022

2290 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

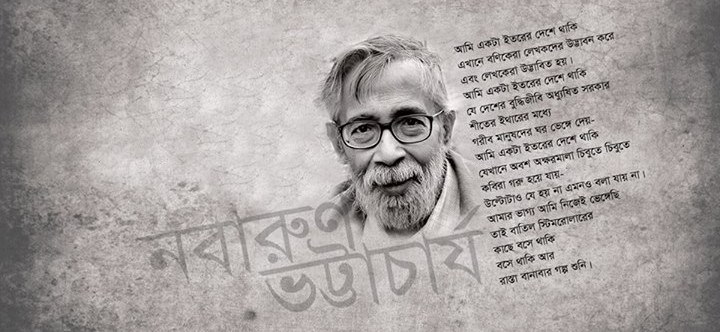

নবারুণ ভট্টাচার্যের কবিতা

25 Aug 2022

7525 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গথিক গল্পের গা ছম ছম

16 Jun 2022

1905 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আপনাকে দশদিনের জন্য স্বামী হিসেবে পেলে আমি ধন্য

31 Mar 2022

2155 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

ভ্যান গঘের বোন...

1 Apr 2021

2110 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আমার চেনা দেরা

2 Jun 2019

1780 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

সাদা মেঘ, সবুজ পাহাড়

23 May 2019

2575 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বিদায় নিলেন অদ্রিশ বর্ধন

21 May 2019

2245 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

প্রাচীন উদ্ভিদ সংগ্রাহকগণ

16 May 2019

1975 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পাহাড়ে পাহাড়ে পাখির কাকলি

9 May 2019

2230 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গাড়োয়ালের অসাধারণ বৃক্ষরাজি

2 May 2019

1980 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

নেমে আসে গঙ্গা

25 Apr 2019

1975 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

লুৎফুল হোসেনের তিনটি কবিতা

25 Apr 2019

2615 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

যেখানে নদীরা এসে মেশে

18 Apr 2019

1820 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বদ্রিনাথের পথে

11 Apr 2019

2340 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

তুংনাথের জাদু

4 Apr 2019

1965 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

মন্দাকিনীর পাড় ধরে

28 Mar 2019

2230 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

লান্ডুর বাজার

21 Mar 2019

2100 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পুরনো মুসৌরির গল্প

14 Mar 2019

2360 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গাড়োয়ালের এক গ্রাম

7 Mar 2019

1965 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গাছের সঙ্গে বেড়ে ওঠা

1 Mar 2019

2695 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গল্পগুলো বাধ্য করে...

21 Feb 2019

2060 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

দুনের রানি

21 Feb 2019

2080 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

হিমালয় ও গঙ্গা

7 Feb 2019

2450 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

অমিত রঞ্জন বিশ্বাসের ৩ টি কবিতা

10 Jan 2019

2260 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

প্রয়াত মুনিরা চৌধুরীর ৫টি কবিতা

22 Nov 2018

1880 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

রায়হান শরীফের চারটি কবিতা

9 Nov 2018

2185 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

সহজ মানুষের গান…

2 Aug 2018

2375 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

২২ শে শ্রাবণের দিকে…

2 Aug 2018

1840 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পাঁচটি কবিতা

10 May 2018

3065 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

কবিতা পড়ার দায়!

1 Feb 2018

3070 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

ওয়াদুদ রহমানের ৫টি কবিতা

18 Jan 2018

3170 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

লুৎফুল হোসেনের ৫টি কবিতা

11 Jan 2018

3260 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পিয়ালী বসু ঘোষের ৫টি কবিতা

4 Jan 2018

2190 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

প্রয়াত কবি শিমুল মোহাম্মদ এর ৫ টি কবিতা

28 Dec 2017

4530 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

চারটি কবিতা

16 Nov 2017

3105 বার পড়া হয়েছে

স্বত্ব © ২০১৬ - ২০২৩ প্রাণের বাংলা।

সম্পাদক ও প্রকাশক: আবিদা নাসরীন কলি।

Email: Article: [email protected], Avertising: [email protected]

Phone: +8801818189677, +8801717256199